5月下旬に初めて訪問した、みやこ町の八景山エリア。

山の麓には九州最大の四角錐形の古墳(方墳)「甲塚方墳」があります。

この日はまずは甲塚方墳に行きました。

行ってみて、ふと気になったのが甲塚方墳から北側の小さな山でした。

それが八景山でした。

この記事では甲塚方墳から八景山に向かうところからお伝えします。

甲塚方墳の先に、石碑や灯籠が見えたので行ってみた

甲塚古墳から見えた石碑に近づくと、山の簡単な地図がありました。

山頂付近に神社があるということは、ここにある石灯籠は、その神社のためということでしょう。

時間があったので行ってみることにしました。

山頂はまだ見えませんが、公園のように整備されている場所です。

これならスニーカーで十分そう。

お手洗いのような建物も発見。

八景山自然公園は、山麓東部から南部にかけて古墳時代後期の6基の古墳群が見られます。春の行楽や秋の散策で、古代へタイムスリップしてみませんか?

山頂付近東面には、招魂社として戦死者(慶応2年の変動・会津戦争・第二次大戦)を祀る護国神社が建てられています。また、公園の中ほどには、第三回芥川賞を受賞した鶴田知也文学碑、プロレタリア作家の葉山嘉樹文学碑があります。

3月~4月上旬はさくらの花が満開となり、特におすすめです。

みやこ町ホームページから引用

この記事を書く時に調べたら、やはり公園でした。

「八景山自然公園」という名前もトイレもあり、山頂付近には護国神社もあると書かれていました。

しかしこの記事で主にお伝えする神社は護国神社ではありません。

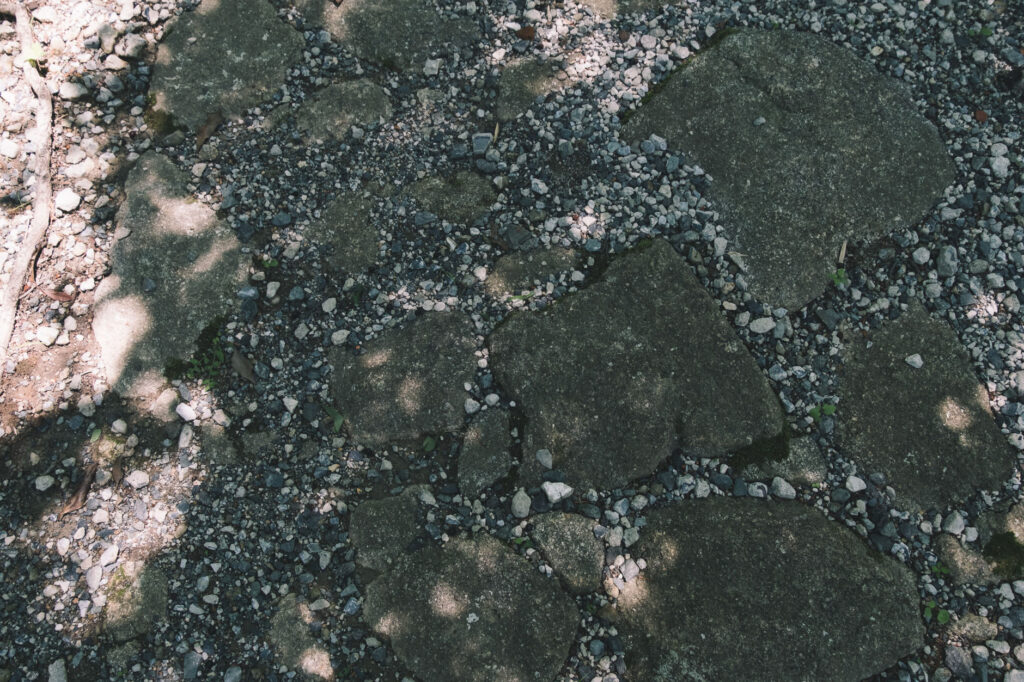

舗装道を歩いていくと、そのうち石畳になり

山らしくなってきて

苔むした石畳になってしまいました。

あまりにも雰囲気が違うので、公園から外れてしまう?

一旦戻って、舗装道から続く階段をのぼって、山頂方面へ向かうことにしました。

舗装道を歩いていくと、途中に現代の公園らしい石碑もありました。

おそらく、みやこ町ホームページの作家の方々ではないかと思います。

さらに舗装道を進んでいくと、石灯籠らしきものが見えました。

やはり石灯籠でした。

石灯籠の種類について詳しくはありませんが、自分が行く先々で見かける太陽と月の石灯籠。

石灯籠の反対側を見ると、階段と鳥居と、まだ新しそうな建物が見えました。

山頂付近の「護国神社」でしょう。

立派な鳥居だと思ったら「護国神社」ではなく「磐根社」と刻まれています。

「磐根社」とはこの辺りではあまり聞き慣れない神社名ですが、調べてみたら愛媛県西条市丹原町鞍瀬甲862に「磐根社」(素盞鳴尊)がヒットしました。

最近気になるスサノオです。

しかし鳥居の先に見える建物は護国神社です。

扉は閉ざされており、誰もいらっしゃいません。

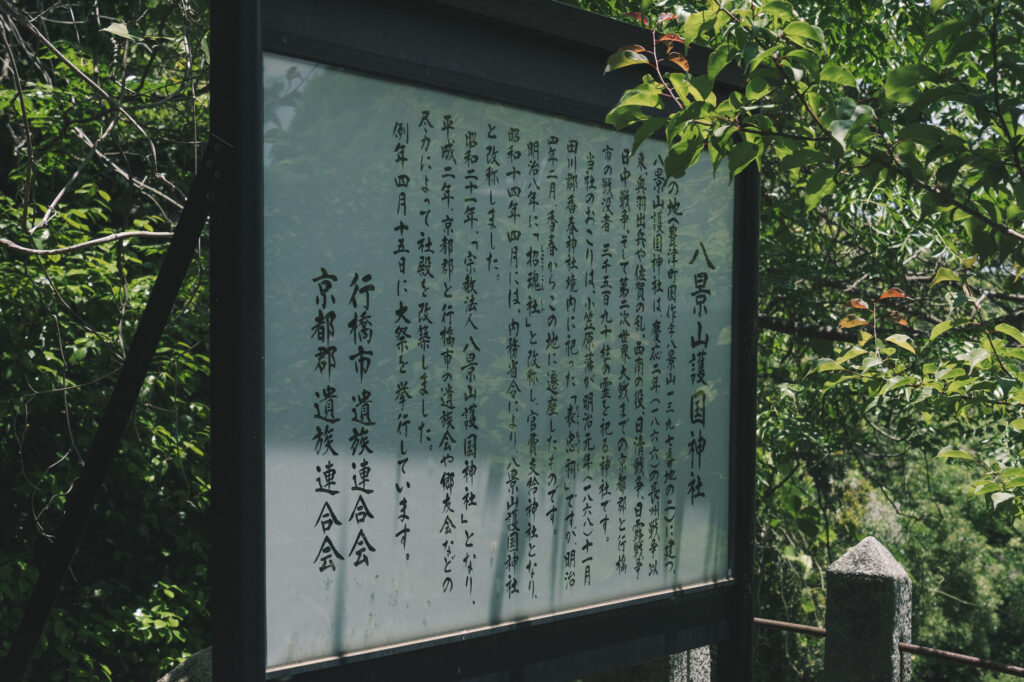

八景山護国神社

此の地(豊津町国作字八景山 三九七番地の二)に建つ 八景山護国神社は、慶応二年(一八六六)の長州戦争以奥羽出兵や佐賀の乱、西南の役、日清戦争、日露戦争日中戦争、そして第二次世界大戦までの京都町と行橋市の戦没者 三千五百九十柱の霊を祀る神社です。

当社のおこりは、小笠原藩が明治元年(一八六八十一月 田川郡香春神社境内に祀った「表忠祠」ですが、明治四年二月、香春からこの地に遷座したものです。

明治八年に「招魂社」と改称し、官費支給神社となり、昭和十四年四月には、内務省令により、八景山護国神社と改称しました。

昭和二十一年、「宗教法人八景山護国神社」となり、 平成二年、京都郡と行橋市の遺族会や郷友会などの尽力によって社殿を改築しました。

例年四月十五日に大祭を挙行しています。

行橋市遺族連合会

京都郡遺族連合会

設置されていた看板によれば、この神社は幕末から第二次世界大戦までのみやこ町と行橋市の戦没者の霊を祀る神社であるそうです。

神社のおこりは、小笠原藩が明治元年(一八六八十一月 田川郡香春神社境内に祀った「表忠祠」であり、明治4年(1871年)に香春から遷座したと。

香春神社は豊前国において、宇佐神宮と並ぶ重要な神社です。

新しそうに見える護国神社の社殿のサイドには、奥へと続く石段がありました。

斜めになり、木が茂る石段をのぼっていくと、岩と建物が見えてきました。

護国神社よりも高い位置にあります。

境内の周りを囲う石の柵「玉垣」の向こうには、大きな岩と建物と看板がありました。

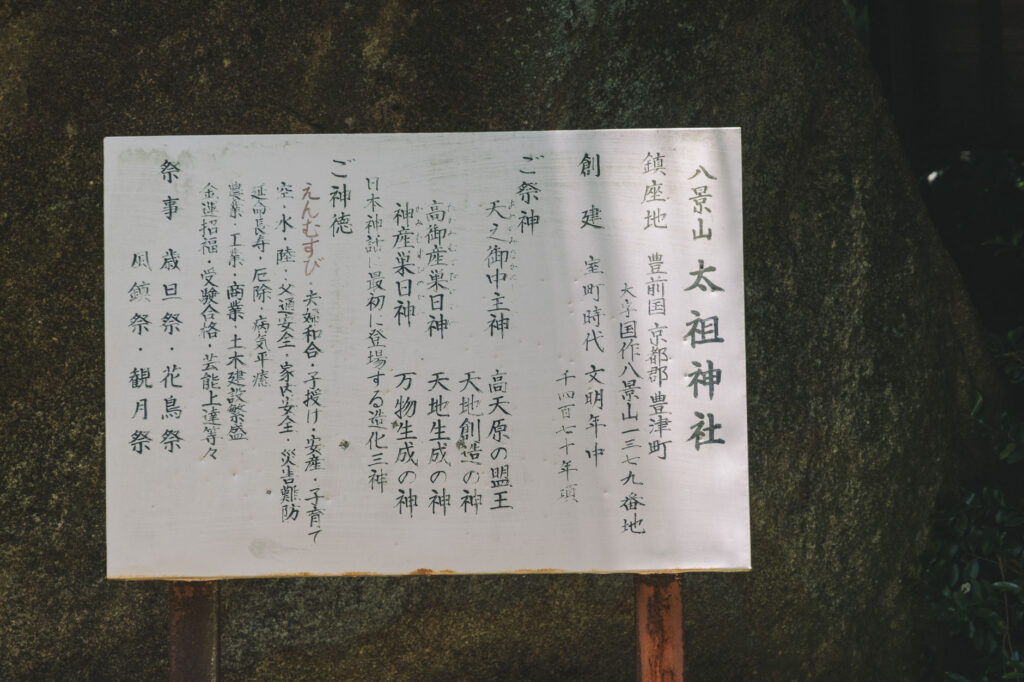

八景山 太祖神社

鎮座地 豊前国 京都郡豊津町

大宁国作八景山三七九谷地

創建 室町時代文明年中

千四百七十年頭

ご祭神

天之御中主神 高天原の盟王

天地創造の神

高御産巣日神 天地生成の神

神產巣日神 万物生成の神

ご神徳

日本神話に最初に登場する造化三神

えんむすび・夫婦和合・子授け・安産・子育て

空・水・陸:父通安全・家内安全・災難防

延命長寿・厄除・病気平癒

・工・商業・土木建設繁盛

金運招福・受験合格・芸能上達等々

祭事 歳 歳旦祭・花鳥祭 風鎮祭・観月祭

風鎮際とは聞き慣れない祭事です。

調べてみたら、阿蘇郡高森町で250年以上続く伝統の祭り「風鎮祭」にヒットしました。

他のエリアでも、残っているところがありそうです。

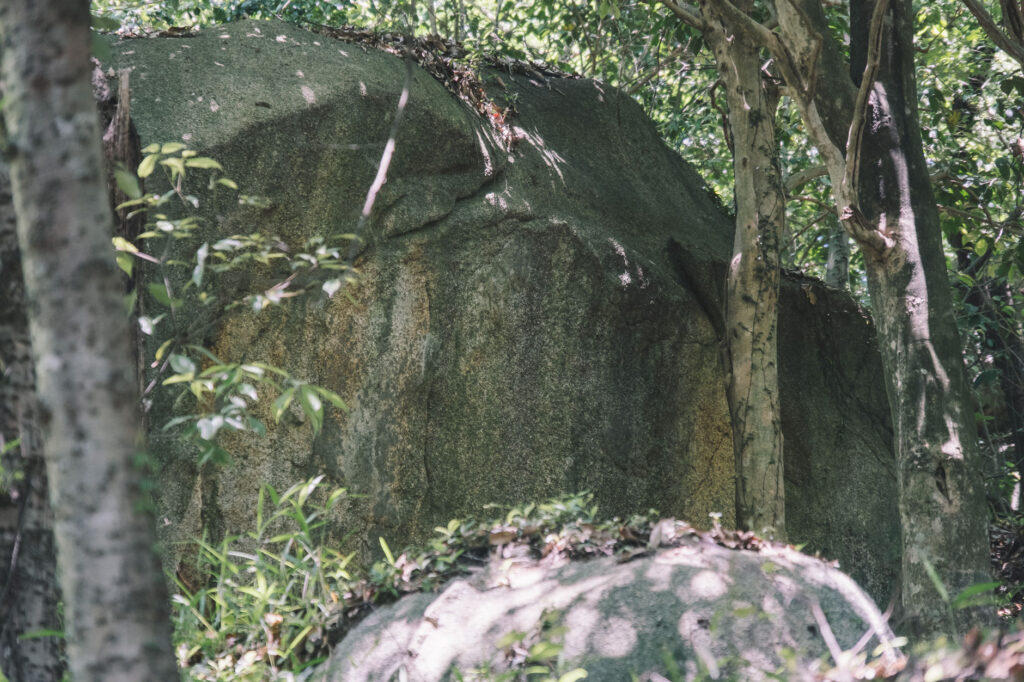

右側の社殿の高さと比較すると、かなり大きな岩であることが分かるはず。

古墳に囲まれ、九州最大の方墳「甲塚方墳」のすぐ近くにある八景山の山頂にある巨石の磐座。

室町時代どころか、遥か昔からこのエリアの人たちが祈りを捧げていた場所であることは間違いないのでは。

北九州市の皿倉山にもかつて、豊前の求菩提山の山頂にも巨石があり、祭祀が行われていたといいます。

何かの絵に見えなくもありません。

太祖神社の「太祖」が指す存在とは…?

最近、八雷神社と同じく気になるキーワード「太祖」です。

その太祖神社の社殿の右側に

さらに道が見えました。

何かまたありそうな気配ですが

時間が迫ってきたので、ここまで。

またここに来れるような気がします。

来た道を戻ると、護国神社のあたりからとてもキレイな空が見えました。

太古からこんな景色が見える場所だったのでしょうね。

歩きやすい舗装道を選んで坂道をくだっていくと、池が見えました。

池が見えて少し歩いて右手を見ると

太祖神社エリアの巨石だと気が付きました。色がうっすらついています。

来る時も視線をやった気がしますが、岩の色にも存在にも気づけませんでした。

知らないうちは、見えないものです。

ただし石畳のこの苔むし感には、相当な歴史を感じました。

求菩提山の山中、国東半島の両子寺や文殊仙寺のように。

八景山のスタート地点に戻りました。

トコトコ歩いて甲塚古墳に到着です。

歴史の専門家ではありませんが、このエリアにはやはり「何か」は確実にあるように思いました。

この記事を読んでいる方におすすめの記事

この太祖神社で見た岩の赤みとは「丹」?↓

神聖で貴重な古代の朱の原料「丹」がつく神社が中津市にもあった↓

歴史の謎の記事をまとめて読むには↓