宇佐八幡宮など、「巴紋」といえばほぼ左三つ巴紋なのですが、稀に逆の右三つ巴紋があり、右三つ巴紋に何か意味はあるのかずっと調べています。

まだまだ謎のままではありますが、つい先日に訪れた中津城でも右三つ巴紋を見つけました。

右三つ巴紋を見つけたのは、中津城内にある城井神社(きいじんじゃ)です。

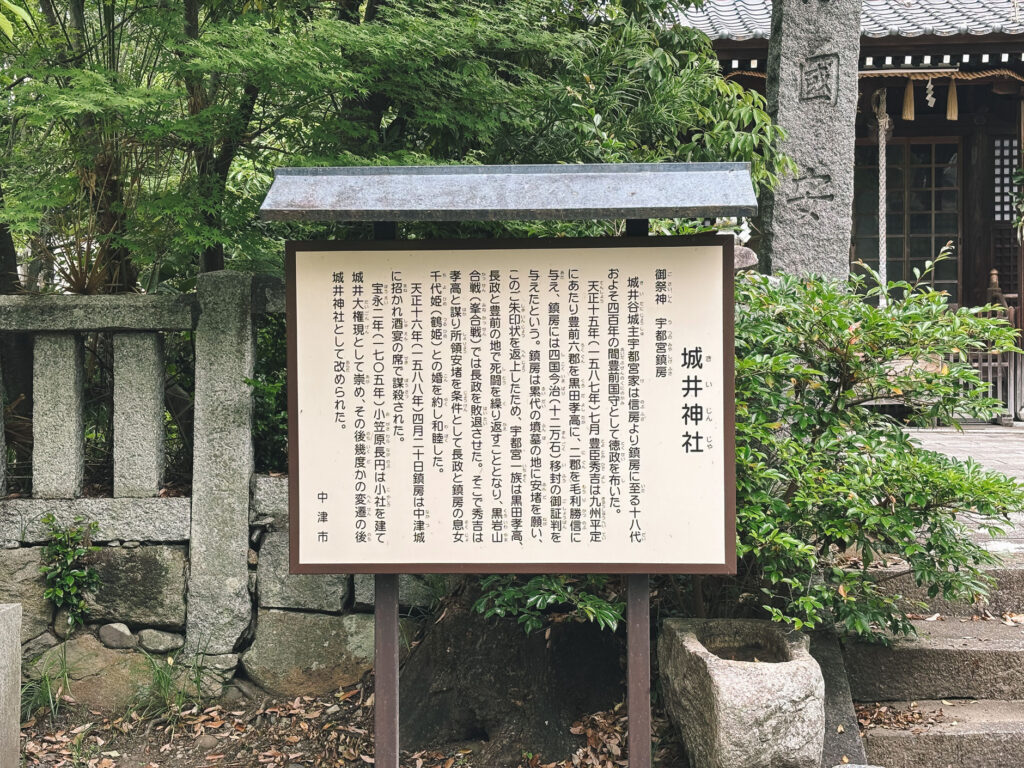

城井神社御祭神 宇都宮鎮房

城井谷城主宇都宮家は信房より鎮房に至る十八代およそ四百年の間豊前国守として徳政を布いた。

天正十五年(一五八七年)七月豊臣秀吉は九州平定にあたり豊前六郡を黒田孝高に、二郡を毛利勝信に与え、鎮房には四国今治(十二万石)移封の御証判を与えたという。鎮房は累代の墳墓の地に安堵を願い、

このご朱印状を返上したため、宇都宮一族は黒田孝高、長政と豊前の地で死闘を繰り返すこととなり、黒岩山合戦 (峯合戦)では長政を敗退させた。そこで秀吉は孝高と謀り所領安堵を条件として長政と鎮房の息女千代姫(鶴姫)との婚約し和睦した。

天正十六年(一五八八年)四月二十日鎮房は中津城に招かれ酒宴の席で謀殺された。

宝永二年(一七〇五年) 小笠原長円は小社を建て城井大権現として崇め、その後幾度かの変遷の後城井神社として改められた。中津市

城井が「きい」と読むとは珍しいと思いました。

関西生まれなので「きい」といえば「紀伊」が浮かびますが、この神社の御祭神は、豊前の悲劇の名将、宇都宮鎮房。

黒田長政に謀殺されました。

宇都宮鎮房の祖先は藤原氏で、艾篷(がいほう)という秘法の弓術を使える唯一の一族だったと伝わります。

城井氏には古くから伝わる「艾蓬(がいほう)の射法」という秘法があった。神功皇后が三韓征伐で用い、中臣氏がこれを承け継ぎ、宇都宮信房の遠祖である関白・藤原道兼に伝授され、その子孫の宇都宮家に伝えられた。吉凶の占いや、邪気を払い、また戦勝祈願に用いられる弓術儀式で、代々一子相伝の掟が守られて、当主以外は執行することができなかった。後に秀吉は朝鮮出兵の際、故事にあやかりこの儀式を行おうとしたが、詳細を知る者はいなかった。城井一族の滅亡により、艾蓬の射法が断絶したことを知らされた秀吉は、深く悔やんだといわれている。

Wikipediaから引用

余談ですが、宇都宮氏の本拠地である築上町寒田の畑地区に「弓射行事(ゆみはなし)」という祭が残っていたようです。

家内安全、五穀豊穣を祈願して行う弓を射る行事であり、町内では寒田畑地区(11 月)の他に、地域ごとに、それぞれ行われていました。

どこも輪番制で座元の引き受けをし、弓と矢を作り、矢を放つ神事となっています。

18 時頃から始まり、最後に座元の家主が弓を射って終わるのが 20 時頃と記録されており、これを弓祭り、流鏑馬と呼ぶところもあります。

下野国の時代から行っていた、弓矢で天皇家の吉兆を占う「射法(しゃほう)の儀」を、宇都宮家が一子相伝の奥義として伝承していたと伝わります。

しかし、宇都宮家の滅亡によって奥義は断絶し、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、正しい「射法の儀」ができなかったことを悔やんだと伝わります。

このように、宇都宮家は弓の名手だった事から由来した行事ではないかともいわれています。

現在は途絶えていますが、復活が望まれる行事です。

築上町Webサイト上のPDFから引用

宇都宮鎮房を祀る城井神社の社殿です。

右三つ巴紋は、まだ新しく見える石灯籠に刻まれていました。

宇都宮氏(城井氏)の家紋は右三つ巴紋、ということでしょうか。

そして屋根のほうをよく見ると、石灯籠と同じく左右に卍を発見しました。

確かに卍です。

卍の字とは逆向きなので、逆(右)卍。

この後、近くの中津歴史博物館に立ち寄り、スタッフの方にお尋ねしても、詳しくは分かりませんでした。

ちょうど中津城の歴史に詳しい学芸員さんが不在だったこともあり。

メールなどでちゃんとお尋ねしたほうがよさそうです。

右三つ巴紋と右卍については看板はありませんでした。

そして看板がないといえばこちらの北斗七星も。(城井神社の手前にあります)

城内には金毘羅宮もあるのですが、なぜここに金毘羅宮があるのか、看板などはありませんでした。

金比羅宮についても、最近、歴史の専門家から「海の神様ではなく、風の神様」と聞いて、気になっている神社のひとつです。

![ChatGPTにポストカード用のディスプレイ台のデザインをお願いして手作り[ morriss の素材屋さん アソート小袋使用 ]](https://toyonokuniato.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2241-300x225.jpg)