神社には、それぞれの由緒や信仰を象徴する「社紋」があります。

家紋と同じように、長い時間をかけて受け継がれてきた、大切な印です。

最近、Googleマップで神社を調べているとき、偶然「右三つ巴紋」が使われている社に出会いました。

これまで何気なく見てきた巴紋ですが、「右」と「左」という向きの違いがあることに、そこで改めて意識が向いたのです。

今回は、右三つ巴紋と左三つ巴紋の違いを手がかりに、

実際の神社と地名、祭神を辿りながら見えてきた小さな謎と考察をまとめてみたいと思います。

「巴紋」の向き、意識していましたか?

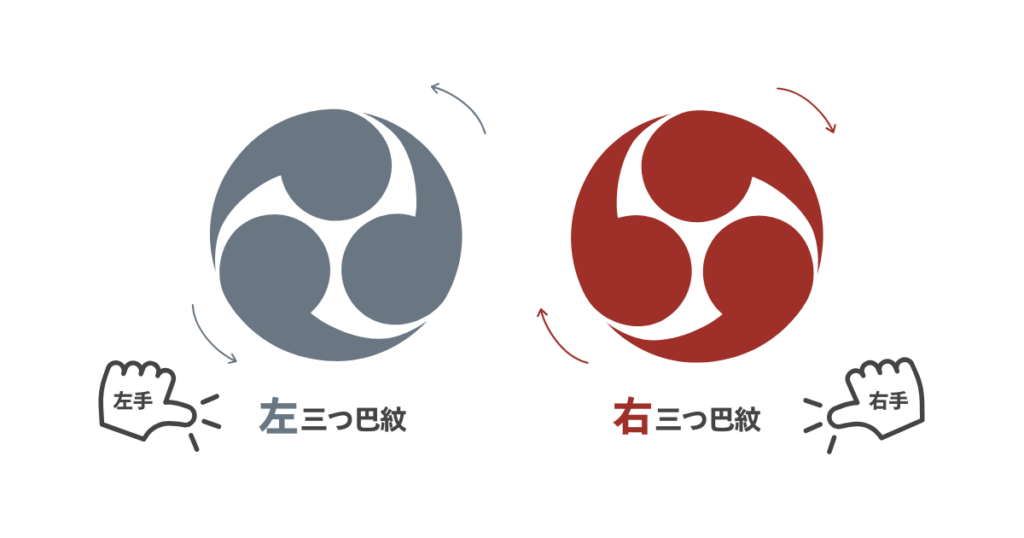

巴紋といえば、勾玉のような形が三つ、ぐるりと回転する独特の意匠が特徴です。

実はこの巴紋には、「向き」の違いがあります。

- 尾が時計回りに流れるものが「右三つ巴紋」

- 尾が反時計回りに流れるものが「左三つ巴紋」

形の由来については、勾玉、雷、蛇、雲、人魂、太陽や月など、さまざまな説がありますが、決定的な定説はありません。

ただし以下の記事で詳しくお伝えしていますが、時計回り(右)はプラス・成長、反時計回り(左)はマイナス・抑制を意味する説があるようです。

八幡神社の総本宮である宇佐神宮の社紋は「左三つ巴」。

そのため、八幡系の神社には左三つ巴が多く、「巴紋=左向き」という印象を持っている方も多いのではないでしょうか。

私自身も、つい最近までそう思い込んでいました。

神紋・家紋の研究で知られる丹羽基二氏(*)の著作によれば、本来は「オタマジャクシの頭」がどちら向きに回っているかによって、右か左かを判断するのが正確な見方とされています。

ところが、時代が下るにつれて「尾の流れ」や「見た目の印象」で呼び分けられるようになり、本来の定義とは逆の名称が広まってしまったケースも少なくないようです。

この「豊のくにあと」では、宇佐神宮が公式に伝えている「左三つ巴紋」を基準とし、それとは反対の向きを、一般的に流通している呼称に従って「右三つ巴紋」と表記しています。

本記事では、この表記ルールのもとで話を進めていきます。

(*)丹羽氏の神紋調査は旧村社、無格社以下の小祠を除く全国の著名な神社が対象

「右三つ巴紋」との出会い:国東半島・伊美崎社のケース

右三つ巴紋を強く意識するきっかけとなったのは、

国東半島北部、海沿いに鎮座する伊美崎社をGoogleマップで見ていたときのことでした。

お賽銭箱に薄く残った紋が、巴紋。

朱色の社殿から、宇佐神宮ゆかりの八幡系かと思ったのですが、調べてみると、御祭神はまったく異なっていました。

祭神:伊弉諾尊・伊弉冉尊・菊理姫尊

(村の鎮守のドットコムより)

宇佐神宮の主祭神である

- 八幡大神(応神天皇)

- 比売大神

- 神功皇后

とは、系統が違います。

なかでも目を引いたのが**菊理姫(ククリヒメ)**の存在でした。

菊理姫は、白山信仰の中心である石川県・白山比咩神社の主祭神として知られ、『日本書紀』では「一書」にのみ登場する特異な女神です。

黄泉の国でイザナギとイザナミの間に入り、言葉を交わした存在として、縁結びや和合、生と死をつなぐ神と語られることもあります。

国東半島の海沿いに、白山系の女神が祀られている_?

そしてよく見ると、巴紋の向きが宇佐神宮と逆であることに気付きました。

右三つ巴紋について調べても、めぼしい情報は見つかりませんでしたが、「何かがあるかもしれない」と調べずにはいられませんでした。

「伊美」という地名の意味を追う

伊美崎社のある「伊美(いみ)」という地名も、非常に古い背景を持っています。

「日々の”楽しい”をみつけるブログ」のライターの方が書かれていた『国東半島 北浦部の地名を歩く(廣末九州男)』によると、神を祀る特別な場所=「忌み地(いみち)」「斎地」 が語源とされます。

“心身を清め、けがれを避けて慎むこと”

“神への祭事を司る場所”

こうした意味合いから「いみ」という語が生まれ、

祭祀の場を示す地名として残ったものです。

国東半島は、六郷満山の修験文化が花開いた地であり、古代からの交通・信仰の要衝でもありました。

その伊美の岬に、イザナギ・イザナミ・菊理姫を祀る社が建ち、しかも社紋は白山系のものではなく「三つ巴」。

さらに、宇佐系とは逆向きの右三つ巴が選ばれている。

この組み合わせは、偶然とは思えませんでした。

右三つ巴紋はなぜ選ばれたのか?

「なぜ右と左の違いがあるのか」

歴史の専門家に尋ねてみても、右と左についての答えは得られませんでした。

「さぁ、考えたこともありません」「単なる間違いでは?」そう言われても

伊美という祭祀性の高い場所

白山系の御祭神

右三つ巴という宇佐神宮と“逆向き”の選択

に何らかの意味があるのではないか。

ある仮説にたどり着くまで、思いのほか時間がかかりました。

右三つ巴紋を持つ神社リスト(一部)

- 大分県豊後高田市香々地 別宮八幡社 > 楼門に右三つ巴紋

- 大分県国東市伊美町(国東半島) 伊美崎社 > GoogleMapに掲載されたお賽銭箱に刻まれた右三つ巴紋

- 大分県宇佐市安心院町龍王 海神社 > 右三つ巴紋が掲載された記事

- 大分県宇佐市南宇佐 宇佐八幡宮大楽寺 > 護摩堂の屋根に右三つ巴紋

- 大分県宇佐市下庄布津部 貴船神社 > 神楽奉納時の帳に右三つ巴紋

- 福岡県豊前市黒土 石清水八幡神社 > 石碑に右三つ巴紋(この記事に画像あり)

- 福岡県宗像市鐘崎 織幡神社 > 右三つ巴紋が掲載された記事

- 福岡県宗像市光岡 光岡八幡宮 > 右三つ巴紋が掲載された記事(御朱印)

- 福岡県糟屋郡宇美町 宇美八幡宮 > 右三つ巴紋が掲載された記事

- 福岡県福岡市中央区今川 鳥飼八幡宮 > 公式HPの社紋が右三つ巴紋

- 福岡市博多区博多駅前1丁目 若八幡宮 > 左三つ巴に対して右向きの矢印の情報

- 福岡県福岡市博多区那珂 那珂八幡宮 > GoogleMapeに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県福岡市博多区板付 板付八幡神社 > GoogleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県福岡市東区三苫 綿津見神社 > 右三つ巴紋が掲載された記事

- 福岡県福岡市東区多々良26 若八幡宮 > GoogleMapに掲載された狛犬の土台に右三つ巴紋

- 福岡県福岡市南区野間 野間八幡宮 > GoogleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県福岡市南区 三宅若八幡宮 > GoogoleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋(?薄い)

- 福岡県福岡市西区橋本 橋本八幡宮(紅葉八幡宮元宮)> GoogleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県糸島市二丈福井4909 福井白山神社 > GoogleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県糸島市大山福井2564 大入白山神社 > GoogleMapに掲載された二本の石柱に刻まれた右三つ巴紋

- 福岡県朝倉市小田 入龍神社(海神社)> GoogleMapに掲載された幕に右三つ巴紋

- 福岡県朝倉市菩提寺 金刀比羅神社 > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(社殿)

- 福岡県北九州市小倉南区葛原4丁目3−1 葛原八幡神社 > GoogleMapに掲載された屋根の右三つ巴紋

- 福岡県北九州市八幡東区春の町4丁目4−1 豊山八幡神社 > 公式HPに右三つ巴紋を掲載

- 福岡県北九州市八幡西区東鳴水5丁目3−1 貴船神社 > GoogleMapに掲載された神社の幕に右三つ巴紋

- 福岡県北九州市戸畑区浅生2丁目2−2 飛幡八幡宮 > GoogleMapに掲載された旗に右三つ巴紋

- 福岡県久留米市御井町 高良大社 > 八幡大神が右三つ巴紋であると掲載されている記事

- 佐賀県伊万里市大川町大川野 淀姫神社(河上社) > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(本殿の幕)

- 山口県下関市長府宮の内町 忌宮神社(豊浦宮) > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(屋根)

- 愛媛県西条市氷見 石岡神社 > 公式HPで右三つ巴紋を掲載

- 埼玉県熊谷市東別府 東別府神社 > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(賽銭箱)

- 栃木県真岡市東郷 大前神社 > 公式HPで右三つ巴紋の写真が掲載

- 群馬県吾妻郡中之条町下沢渡 諏訪神社 > 右三つ巴紋があると掲載されいてる記事(屋根)

- 群馬県前橋市元総社町 上野國総鎮守 総社神社 > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(玉垣・水鉢・御朱印)

- 宮城県仙台市青葉区八幡 大崎八幡宮 > GoogleMapに掲載された神輿に右三つ巴紋

- 福島県二本松市本町 二本松神社 > 公式HPに右三つ巴紋 幕の左側は✕印、気になる

- 福島県二本松市上原53 鹽澤神社 > 右三つ巴紋があると掲載されている記事

- 福島県耶麻郡猪苗代町西舘 西舘八幡神社 > 右三つ巴紋があると掲載されている記事(幕)

この記事を読んでいる方におすすめの記事

宇佐神宮と逆向きの右三つ巴紋の関連記事と連載記事まとめ↓

右三つ巴紋の違いを専門家に尋ねてみても分からなかった↓

歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓