庁舎の奥にひっそりと存在した建物

豊前市役所のなかを乙女八幡神社寄りに歩いていくと、ふと視界に入って気がついた建物。

庁舎の奥に隠れるように建つあれはなんだろう?

近付くと、なかなか立派な塔が見えてきました。

近くで見るとなかなかの迫力です。

なぜこんな塔がここにあるのでしょう。

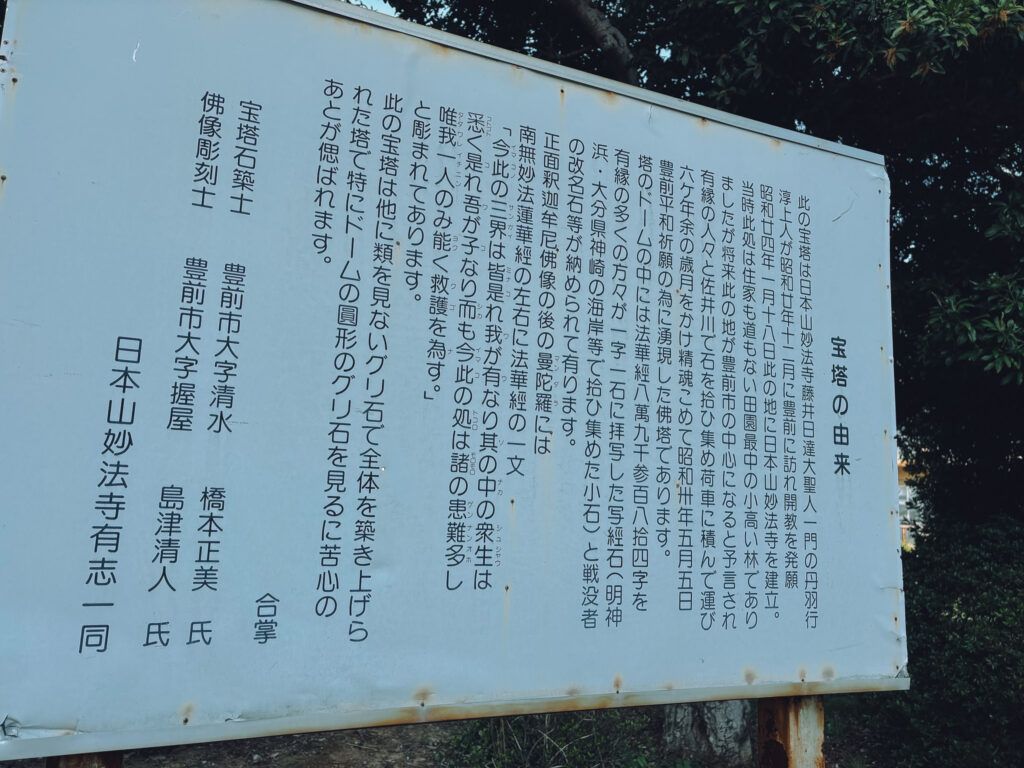

宝塔の由来

此の宝塔は日本山妙法寺藤井日達大聖人一門の丹羽行 淳上人が昭和七年十二月に豊前に訪れ開教を発願

昭和廿四年一月十八日此の地に日本山妙法寺を建立。当時此処は住家も道もない田園最中の小高い林でありましたが将来此の地が豊前市の中心になると予言され有縁の人々と佐井川で石を拾ひ集め荷車に積んで運び六ケ年余の歳月をかけ精魂こめて昭和卅年五月五日 豊前平和祈願の為に湧現した佛塔であります。

塔のドームの中には法華經八萬九千参百八拾四字を有縁の多くの方々が一字一石に拝写した写經石(明神浜・大分県神崎の海岸等で拾ひ集めた小石)と戦没者の改名石等が納められて有ります。

正面釈迦牟尼佛像の後の曼陀羅には

南無妙法蓮華經の左右に法華經の一文

「今此の三界は皆是れ我が有なり其の中の衆生は

悉く是れ吾が子なり而も今此の処は諸の患難多し

唯我一人のみ能く救護を為す。」

と彫まれてあります。

此の宝塔は他に類を見ないグリ石で全体を築き上げられた塔で特にドームの圓形のグリ石を見るに苦心のあとが偲ばれます。合掌

宝塔石築士 豊前市大字清水

橋本正美 氏

佛像彫刻士

豊前市大字握屋 島津清人 氏

日本山妙法寺有志一同

昭和初期、家も田園もなかった小高い林に建てられた佛塔と書かれています。

なになに「将来この地が豊前市の中心になると予言され」とも。

面白いですね。

塔に使われているのは「グリ石」と書かれていますが、「グリ石」は元々家の基礎部分の下に使って固定させるための石を指すようです。

佐井川で拾い集められたグリ石。

佐井川といえば私がよく行く豊前市上川底の貴船神社・轟フジ農村公園のそばを流れる川です。

佛塔に収めた写經石には、明神浜・大分県神崎の海岸等で拾い集めたとも書かれています。

この塔について後に豊前市役所の職員さんに尋ねても、「知りません」「どこにあるんですか」といわれたので、知っている人は少ないのでしょうね。

2025年11月18日の今でも確かに存在します。(この写真を撮ったときは春)

私のように歴史好きはつい目に入ってくるのですが、そうでない方には意識しなければ見えないのかもしれませんね。

しかし塔は残っているのにお寺はどこへ?看板には書かれていませんでしたが、GoogleMapで少しだけ離れた場所に「妙法寺」があることが分かりました。

塔だけが、当時のままなのかもしれませんね。