以前暮らしていた北九州市から、同じ福岡県内の東の端、豊前市に移住して、長崎は遠くなったと思っていました。

それが実はそうではなく、耶馬渓・日田を経由すると、北九州にいた頃とほぼ同じ時間で長崎方面にも行けることが分かりました。

それで久しぶりに訪れた長崎市。

思えば修学旅行でも長崎に来ていたので、観光地の中ではわりとよく来た場所です。

せっかく長崎市に来たのだからと、長崎の氏神様ともいわれる諏訪神社にも行ってみました。

長崎 諏訪神社とは

長崎の諏訪神社(鎮西大社)は、長崎市の総氏神様であり、地元では「おすわさん」と呼ばれ親しまれています。

創建は1625年で、有名な祭り「長崎くんち」の会場としても知られています。

厄除け、縁結び、海上守護などのご利益があり、境内の逆立ち狛犬や、災難除けのかえる岩などの見どころが多数あります。

今回訪れた時は11月上旬。七五三のお参りに来ているご家族をよく見ました。

諏訪神社散策

諏訪神社の立体駐車場に車を停めて、いざ散策へ。

病魔退散の大楠と日吉社の石祠

諏訪神社の門の手前に大きな御神木。

御神木の下の石祠には「日吉社」、そして宝珠が刻まれていました。

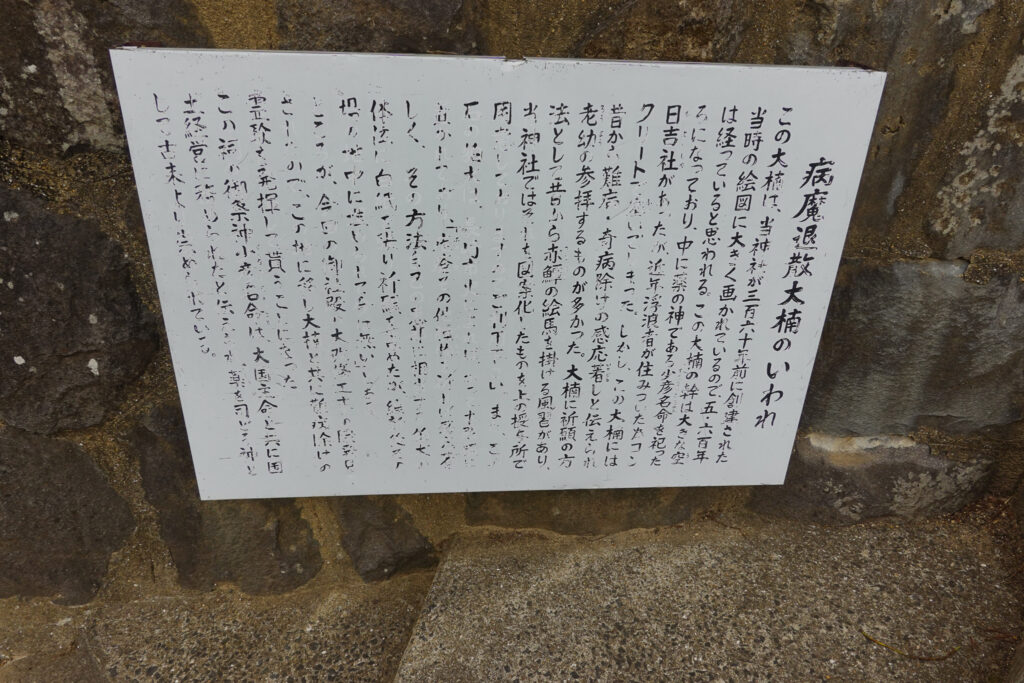

病魔退散大楠のいわれ

この大楠は、当神社が三百六十年前に創建された当時の絵図に大きく画かれているので、五・六百年は経っていると思われる。この大楠の幹は大きな空ろになっており、中に薬の神である少名彦命を祀った日吉社があったが、近年浮浪者が住み着いた為コンクリートで塞いでしまった。しかし、この大楠には昔から難病・奇病除けの感応著しと伝えられ老幼の参拝するものが多かった。大楠に祈願の方法として昔から赤鱏(あかえい)の絵馬を掛ける風習があり、当神社ではそれを図案化したものを上の授与所で用意しておりますのでご利用下さい。また、この石の狛犬は、長崎市誌によれば、かつて本殿横に置かれており、「疱瘡のほか腫れ物を祈れば感応著しく、その方法自己の忌部に相当する狛犬の体位に白紙を張り、祈願を??めたが????の?の地中に埋められて今は無い」とある。

ところが今回の社殿の大改修工事の際発見されたので、この地に移し大楠と共に難病除けの霊験を発揮して貰うことになった。

この祠の御祭神少名彦命は、大国主命と共に国土経営に務められたと伝えられ、薬を司る神として古来より崇められている。

看板から引用

看板には興味深いことが書かれていました。

まず「赤鱏(アカエイ)の絵馬」って何でしょう。

赤鱏の絵馬についてGoogleで検索してみたら、兵庫県長田神社内の楠宮神社の絵馬が赤鱏(アカエイ)の絵であるという情報が見つかりました。

昔も今も瀬戸内海に多くいる赤鱏は美味で栄養価が高く、願掛けとして赤鱏断ちをして祈願されていたそうです。

更に調べてみたら、大阪市浪速区の廣田神社でも赤鱏の絵馬が奉納されているようなので、これはもっと調べてみてもよさそうです。

そして日吉神社に祀られていたのが少名彦命…珍しいですね。

日吉神社の御祭神とえいば「大山咋神(おおやまくいのかみ)」だったと思います。

階段をのぼって本殿方向へ

諏訪神社は階段で有名です。

私は坂の途中の駐車場からのぼってきましたが、一番下からのぼってくると結構な運動量になりそうです。

門には諏訪の社を守護する随身。

櫛磐窓命(くしいわまどのみこと)

豊磐窓命(とよいわまどのみこと)

黒袍の意味は四位以上、赤袍は…「上皇常用の袍で、時には天皇・摂政・関白なども用いた」という情報を見つけました。

赤のほうが位が高いのでしょうか。

神職の方に聞いたほうが早いかもしれません。

櫛磐窓命・豊磐窓命は共に門の神様。

古事記では同じ神の別名とされているようですが、「『古語拾遺』(平安初期成立)や『延喜式』(平安中期成立)では、それぞれ別々の神と見なされている」そうです。

諏訪神社拝殿

諏訪神社拝殿です。

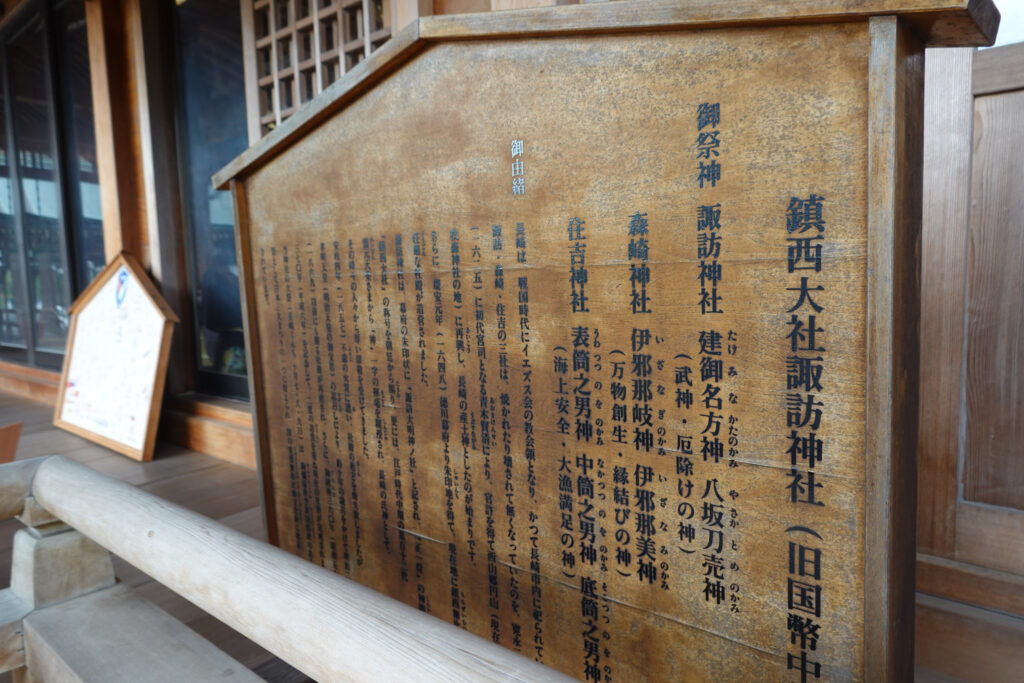

鎮西大社諏訪神社(旧国幣中社)

御祭神

諏訪神社 建御名方神(たけみなかたのかみ) 八坂刀売神(やきかとめのかみ)(武神・厄除けの神)

森崎神社 伊邪那岐神(いざなぎのかみ) 伊邪那美神(いざなみのかみ)(万物創生・縁結びの神)

住吉神社 筒之男神(うわつつのをのかみ) 中筒之男神(なかつつのをのかみ) 底筒之男神(そこつつのをのかみ) (海上安全・大漁満足の神)

御由緒

長崎は、戦国時代にイエズス会の教会領となり、かつて長崎市内に祀られていた諏訪・森崎・住吉の三社は、焼かれたり壊されて無くなっていたのを、寛永二年(一六二五)に初代宮司となる青木賢清により、官許を得て西山郷円山(現在の松森神社の地)に再興し、長崎の産土神としたのが始まりです。

さらに、慶安元年(一六四八) 徳川幕府より朱印地を得て、現在地に鎮西無比の荘厳な社殿が造営されました。

諏訪神社は、幕府の朱印状に「諏訪大明神ノ社」と記され、「正一位」の神階と「鎮西大社」の称号を朝廷から賜り、更には、江戸時代中期の第百十二代霊元天皇さまから「神」一字の揮毫を親授され、長崎の氏神として、その時々の人々から厚い崇敬を受けてきました。

安政四年(一八五七) 不慮の火災に遭い、社殿の殆どを焼失致しましたが、孝明天皇(明治天皇の御父君)の思召しにより、約十年の歳月をかけて明治二年(一八六九) 以前にも勝る社殿が再建され、さらに、御鎮座三六〇年(昭和五十九年)三七〇年(平成六年)を記念して、二度の造営を重ね現在の社殿が完成されました。

当神社の大祭(長崎くんち 十月七・八・九日)は、絢爛豪華で異国情緒のある祭として日本三大まつりの一つに数えられ、国の重要無形民族文化財に指定されています。

拝殿には菊も彫られていますね。

この神社で行われる「長崎くんち」は長崎楽という雑誌から写真集も出ていますが、カメラマンの方の写真が素晴らしいです。

写真展も市内で催されたこともあるようです。

諏訪神社内の地図

諏訪神社の地図です。

諏訪神社の敷地は広く、小動物と触れ合える「どうぶつひろば」まであります。

ただ私のお目当ては本殿よりも更に奥や、端のほうにある摂社です。

立ち入りはできない「斎庭」

玉垣に縄がかけられ中に入ることはできませんが、こちらは「斎庭」。

「斎庭(ゆにわ)」とは、神をまつるために清められた神聖な場所。

意識して見たことがないせいかもしれませんが、私は初めて斎庭を見ました。

止め事成就の狛犬

斎庭の逆側に行くと、何か白い糸のようなものが巻き付けられた狛犬を見つけました。

御本殿拝礼所にあがる階段(通れません)脇を守るのは、「止め事成就の狛犬」です。

止め事成就の狛犬

社伝によれば「止め事に霊験著しい狛犬あり」とあります。

昔から、家出の足止め・借金止め・受験のすべり止め・更に禁酒禁煙などの願い事に、コヨリを狛犬の足に巻き祈願する信仰があります。

場所が微妙に地図と違いますね。

高麗犬の井戸(銭洗の狛犬)

こま犬の井戸

井人祭ー七月五日

江戸時代より高麗犬の井戸と呼ばれ、名水としての評判高く、どんな旱魃にも枯れることなく、甘く香りただよう清浄水として史書にも記されており、この水を飲めば安産に効き目があると言い伝えられております。

又、別名「銭洗の狛犬」とも称され、この水でお金を洗えば倍に増えるとの信仰もあります。

人が集まっていたので、パチっと撮影だけしてすぐに離れたのですが、看板の文章を呼んで納得です。

建物の下をくぐって更に奥へ

地図で行き止まりかと思えばそうではありません。

建物の下をくぐって更に奥へと進めます。

願掛け狛犬

くぐった先は願掛け狛犬。

顔が見えませんね。

願掛け狛犬

江戸時代長崎の遊女街に登楼した船員に、翌日海が荒れて出航できず、もう一晩泊まって貰うことを願って、遊女が狛犬を海の方向に廻して願を掛けた故実から「願掛け狛犬」と呼ばれ、信仰をあつめています。

狛犬を廻して祈念して下さい。

又、この祠に?財宝を恵み、音楽と方位を司る弁財天尊が祀られています。

顔の向きはどこに向けたら正解なのでしょう…

階段をのぼり更に奥へ行くと「蛭子社」

赤い鳥居の下は更に階段がありました。

階段をのぼり突き当りには「蛭子社(ひるこしゃ)がありました。

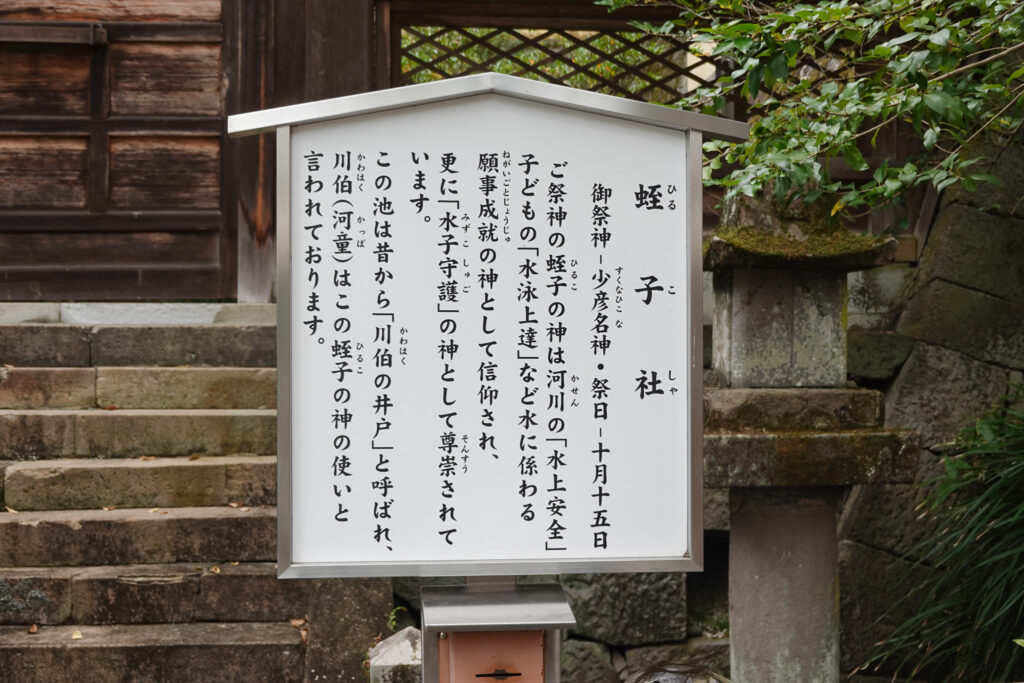

蛭子社(ひるこしゃ)

御祭神ー少彦名神・祭日ー十月十五日

ご祭神の蛭子の神は河川の「水上安全」 子どもの「水泳上達」など水に係わる願事成就の神として信仰され、更に「水子守護」の神として尊崇されています。

この池は昔から「川伯の井戸」と呼ばれ、川伯(河童)はこの蛭子の神の使いと言われております。

蛭子社の御祭神が少名彦命とは珍しい気がします。

一般的には「えびす様」と同一視される事代主命が御祭神かと思いますが。

なお蛭子は「ひるこ」ではなく「えびす」と読むこともあります。

蛭子の神の使いが川伯(河童)というのも珍しいのではないでしょうか。

河童といえば、久留米の水天宮が浮かびました。

稲荷神社の赤い鳥居群を進むと脇道

蛭子社をあとにして、先へ進むと、稲荷神社らしい赤い鳥居が連なります。

鳥居を抜けると稲荷神社とは違う方角に脇道がありました。

小さな社が二つ、そして左側の社の手前には更に小さな石祠もありました。

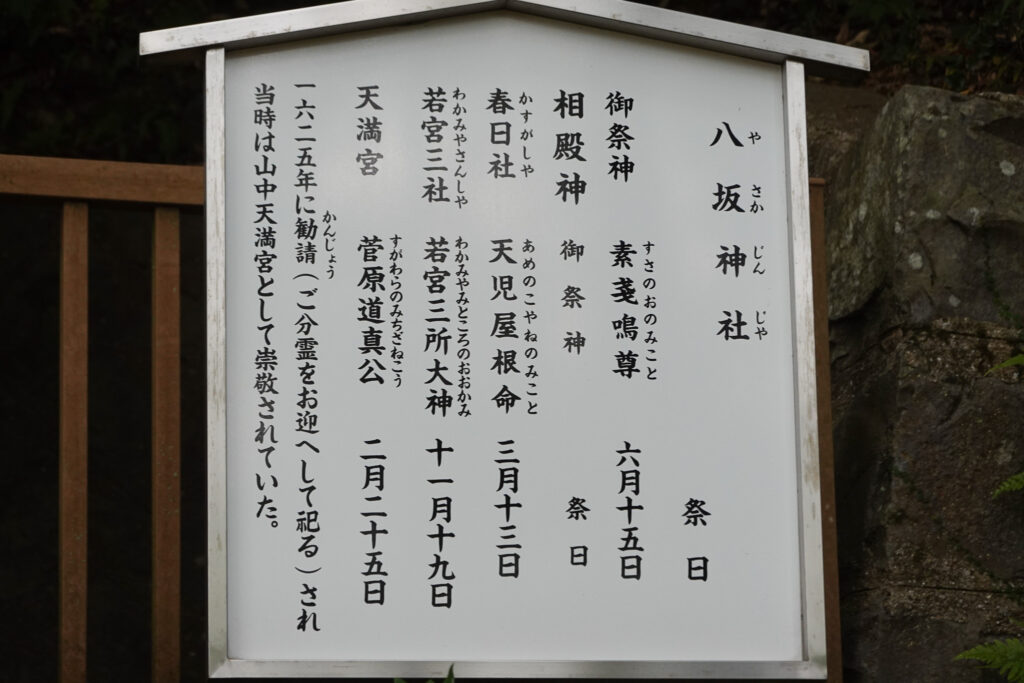

八坂神社

八坂神社

御祭神 素戔鳴尊

祭日 六月十五日

相殿神 御祭神

春日社 天児屋命 三月十三日

若宮三社 若宮三所大神 十一月十九日

天満宮 菅原道真公 二月二十五日

一六二五年に勧請(ご分霊をお迎へして祀る)され当時は山中天満宮として崇敬されていた。

厳島神社と手前に小さな石祠

そして小さな社のさらに奥、本殿近い場所には「厳島神社」の社がありました。

厳島神社

御祭神 市杵島姫命 四月二日(祭日)

相殿神 御祭神

松尾社 大山咋命 四月二日(祭日)

西宮社 事代主命 四月二十日(祭日)

三輪社 大己貴命 五月十四日(祭日)

日吉社 少名彦命 十月十五日(祭日)

柿本社 柿本人麻呂公 四月二十八日(祭日)

太田社 猿田彦命 四月九日(祭日)

厳島神社には多くの御祭神が一緒に祀られているのですね。

柿本人麻呂公を祀る柿本社が目を引きます。

この長崎にゆかりがあるのでしょうか。

奥の本殿側が厳島神社で、手前の賽銭箱が見えるほうが八坂神社ですが、その間に小さな石祠があります。

なぜこの場所に、そしてこの方角にあるのか、ちょっと気になります。

大きな御神木の根元の狛犬

来た道を上って左下を見ると、大きな御神木が見えます。

鳥居のサイズと比べたら、その大きさを感じていただけるはず。

その御神木の根元には小さな狛犬が置かれていました。

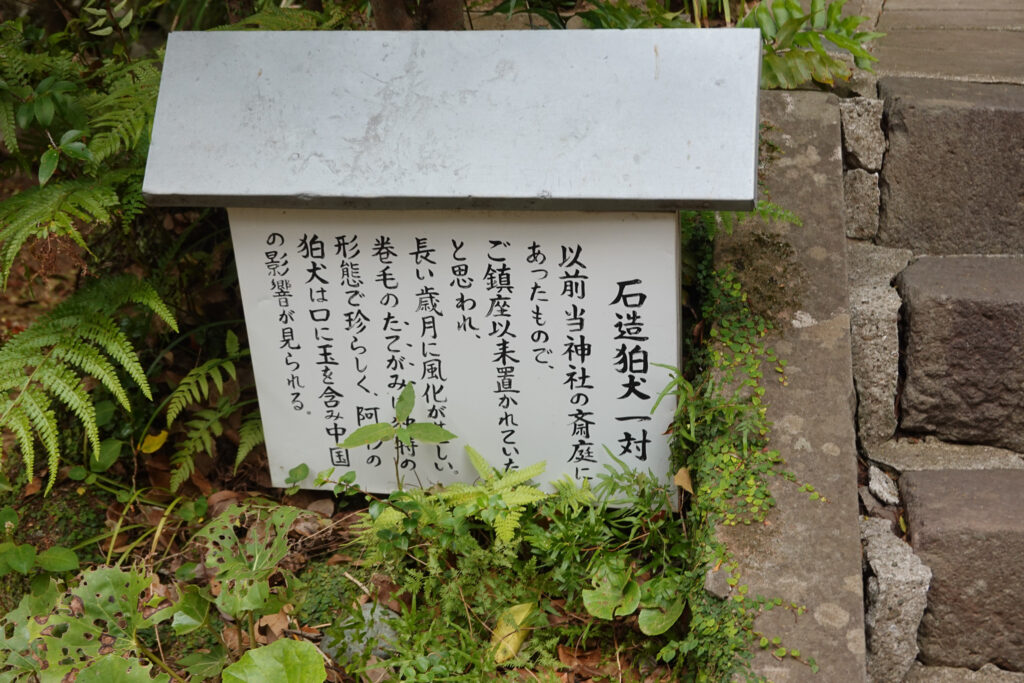

石造狛犬一対

以前当神社の斎庭(ゆにわ)にあったもので、ご鎮座以来置かれていたと思われ、長い歳月に風化が著しい、巻毛のたてがみは独特の形態で珍らしく阿形の狛犬は口に玉を含み中国の影響が見られる。

口の中に玉が入っているのは中国の影響なのですね。

ということは、他の狛犬もそうなのでしょうか。

玉園稲荷神社(商売の神様)へ

さらに奥へと進むと玉園稲荷神社です。

時代を感じる石灯籠。

諏訪神社は石灯籠の種類がとても沢山ありました。

もっとじっくり見たいのですが、時間が無いので急ぎ写真だけでもと残しています。

一点惜しいことをしたのが、稲荷神社そのものの撮影を失念したことです。

エビス様のような像を見た気がします。

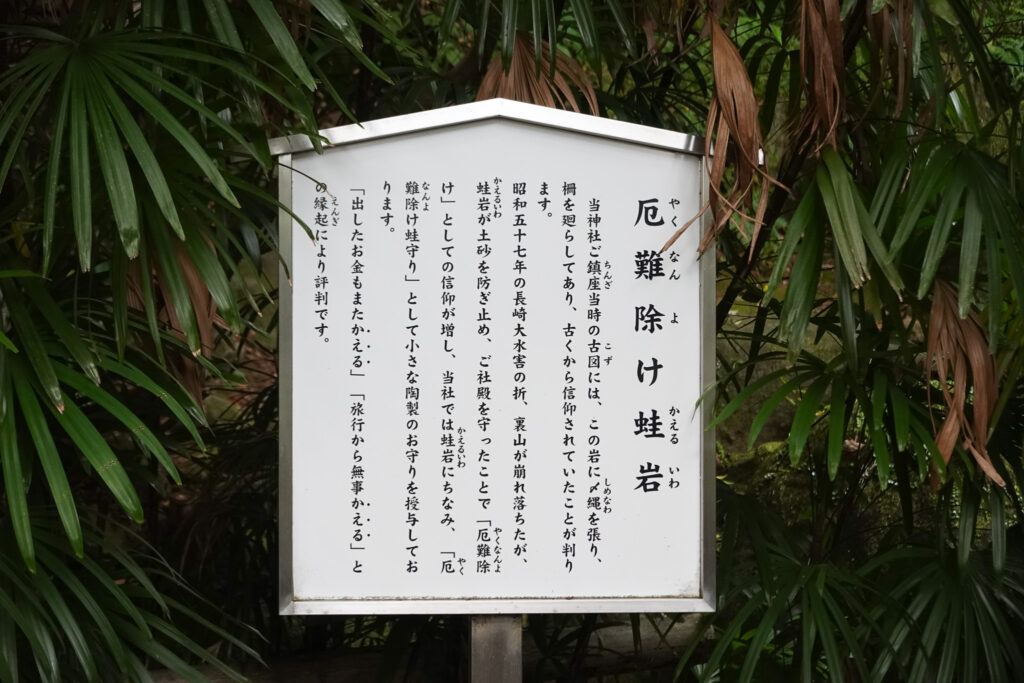

厄難除け蛙岩

稲荷神社そばに大きな岩。

これは「厄難除け蛙岩」です。

厄難除け蛙岩

当神社ご鎮座当時の古図には、この岩に縄を張り、柵を廻らしてあり、古くから信仰されていたことが判ります。

昭和五十七年の長崎大水害の折、裏山が崩れ落ちたが、蛙岩が土砂を防ぎ止め、ご社殿を守ったことで「厄難除け」としての信仰が増し、当社では蛙岩にちなみ、「厄難除け蛙守り」として小さな陶製のお守りを授与しております。

「出したお金もまたかえる」「旅行から無事かえる」との縁起により評判です。

いつかは書かれていませんが、ご鎮座当時の図にも載っていたというこの岩は、古くから信仰されていたようです。

蛙岩の向こうには、何か人工的な石の柱のようなものも見えますね。

ズームを最大にして撮影。

手持ちのコンパクトデジタルカメラではこれが限界のよう。

稲荷神社が諏訪神社境内で一番高い場所にあるようでした。

さてここから降っていき、駐車場よりも更に降りていきました。

階段下の鳥居近く「祓戸神社」を目指して

随身が安置された門のところからの景色です。

写真中央に鳥居が見えますが、その辺りにあるはずの「祓戸神社」を目指しました。

あまり見たことがない形の大きな石灯籠。

この逆を見ると

祓戸神社です。

ユニークな狛犬で有名です。逆立狛犬。

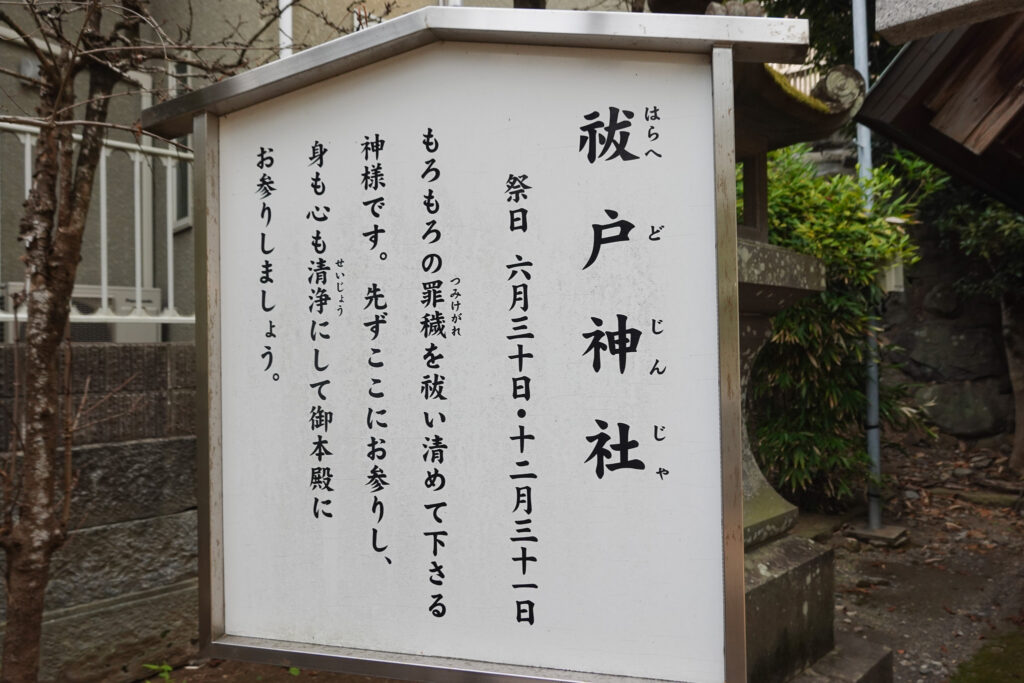

祓戸神社(はらへどじんじゃ)

祭日 六月三十日・十二月三十一日

もろもろの罪穢を祓い清めて下さる神様です。先ずここにお参りし、身も心も清浄にして御本殿にお参りしましょう。

祓戸神社の御祭神が書かれていませんね。

この逆立狛犬は、私が住む福岡県東部でよく見かけます。

他のエリアでは石川県加賀市にも多いそうです。

分布には意味があるのか、ないのか。ずっと気になっています。

教科書に載っていないことばかり気になってしまうのです。

おわりに

眺望のよい場所からだいぶ降ってきました。

今まで史跡巡りをしてきて、眺望がよい場所であったり、川のそば、水が湧き出る場所などは、昔から信仰の場になっていたようです。

この長崎の街が見渡せる場所にあった神社であるということは、昔々から重要な場所であったことは間違いないでしょう。

旅のおまけ

長崎市内で昼食を取るつもりが、タイミングが合わず高速道路の大村PAの食堂で食べました。

「辛みそちゃんぽん」

想像以上に辛かったけど、クセになる美味しさでした。

次に行ってもまた「辛い」と言いながら食べてしまいそう。

長崎市 諏訪神社の場所

〒850-0006 長崎県長崎市上西山町18−15