日本の最高神とされる天照大神(あまてらすおおかみ)は、一般的に女神として認識されています。

しかし最近、「天照大神は男性ではないのか?」という説を目にすることが増えてきました。

私自身も、史跡巡りに深く没頭し、様々な書籍やネット情報を調べていくうちに、「もしかしたら、男神だったのかも…」と思うようになりました。

もちろん、私は歴史の専門家ではありませんし、その根拠を明確に断定できるわけではありません。

だからこそ、これまで記事としてアウトプットせずにいました。

ですが、最近お会いした方々から「分かる範囲で書いてみては」「フィクションとして書いてみては」と、背中を押していただく機会がありました。

そこで今回は、自分の思考を整理する意味も込めて、この謎についてのアウトプットを試みたいと思います。

これからつらつらと綴っていきますが、これは「天照大神は男神である」と断定するものではなく、なぜ私がそう考えるようになったのか、その経緯とヒントについて書いていきたいと思います。

「天照大神は男神」説:円空の仏像、そして髭のある神像

私が「天照大神は男神なのでは?」とぼんやり考えるようになったのは、とある書籍との出会いがきっかけでした。

子どもの頃、和歌山県の高野山や奈良の平城京の景色を見て、視覚的に「歴史ってカッコいい!」と目覚めて以来、大人になってからも史跡巡りを続けています。

フォトライターという仕事柄か、神社の社紋の向きや由緒書きの細かい記述など、やたらと細部が目につくのです。

そうして疑問が湧くと、ネットや本で調べるのが癖になりました。

そんな中で手に取った菊池展明氏の著書「円空と瀬織津姫」には、はっきりと「天照大神は男神」と書かれていました。

江戸時代初期、全国を巡りながら12万体もの仏像を彫ったとされる修験僧・円空(えんくう)(1632–1695)。

彼は仏師であると同時に、山岳信仰や密教に深く関わる修行者でした。

特に注目すべきは、その円空が彫ったとされる仏像の中に、天照大神を「男神」として表現しているものが複数見られることでした。

円空以外にも、京都の祇園祭の山鉾に飾られる天照大神の人形にふさふさの髭が生えていることは有名です。

また、高野山の曼荼羅に描かれた天照大神も、やはり老翁(老いた男性)の姿で表現されている例があります。

これらの視覚的な証拠は、「天照大神は女神」という現代の一般的なイメージとは大きく異なるものでした。

祇園祭の山車に飾られる天照大神の人形のアゴに、ふさふさのヒゲが生えていることは有名で、高野山の曼荼羅の天照大神も、やはり老翁だ。

「消された歴史」のヒントは、前後の史料にあり?

天照大神がもし男神であったとしたら、なぜ、そしてどのようにその事実が隠されていったのでしょうか。

『古事記』や『日本書紀』(いわゆる「記紀」)が、何らかの意図を持って歴史を編纂し、都合の悪い部分を隠したり改変したりしたという説は、以前から存在します。ですが、歴史を専門としない私のような素人には、その真相を明確に判断することはできないと思っていました。

しかし、史跡を巡り、様々な資料に触れていくうちに、不思議とヒントが見つかり始めました。それは、天照大神について直接ではなく、同じように「隠されたり」「変えられたり」している情報です。

例えば、記紀の編纂前と、明治維新の頃に、為政者側にとって好ましくない史実や信仰が隠されたり、消されたりしたという説です。

明治維新期には、天皇中心の国家神道を確立するため、「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」が起こり、外国から来た仏教は排斥され、多くの仏像が燃やされました。

それだけでなく、その時期に各地の神社の御祭神の名前が、為政者側によってかなり変更されたと、菊池展明氏の著書「円空と瀬織津姫」でも書かれています。

なぜそんなことが分かるのかといえば、明治時代以降の神社の資料と、それ以前の資料(例えば江戸時代の縁起や文献など)を比較すれば、その変化を確認できるからです。

為政者が本当に何かを隠したのか、何のためにそうしたのか、私には断定できません。

しかし、「消えた」「変わった」という事実を、現存する資料から確認できる可能性がある――このことは新たな視点を得たように感じました。

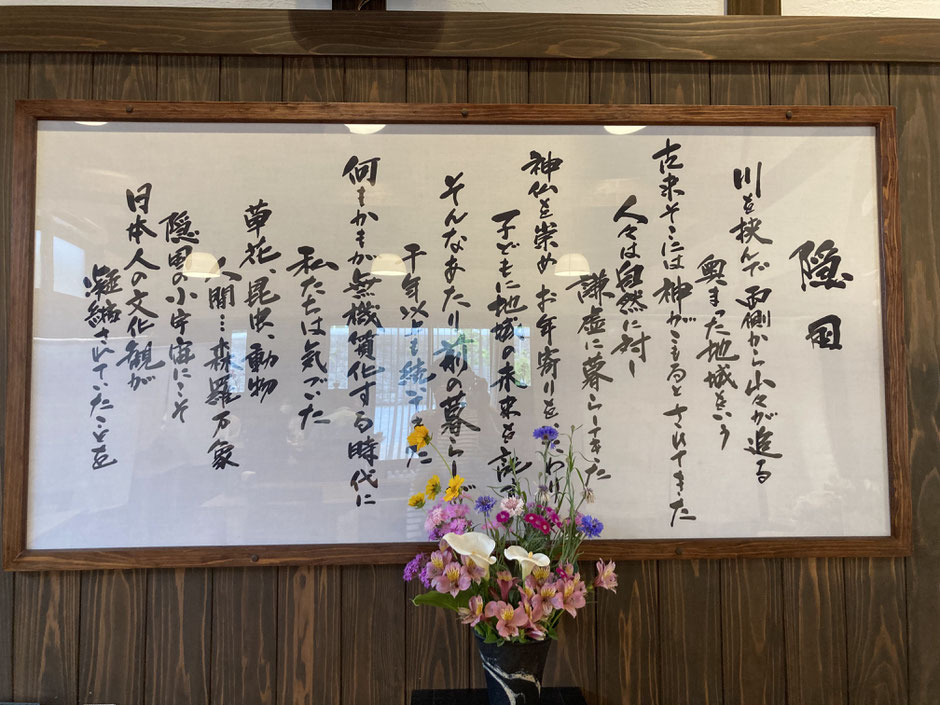

千年続く隠れ里で見つけた「木の神」句句廼馳神

「天照大神は男神なのか?」という謎を頭の片隅に置きつつ、史跡巡りを続けていくうちに、一つの興味深い場所を知りました。

それは、福岡県みやこ町のダムの底に、大部分が沈められた町、「伊良原(いらはら)」です。

伊良原は、外部から隔絶された「隠れ里」として、なんと千年以上もの間、同じ暮らしが続いていたという伝承が残っています。

千年遡れば、それは平安時代にまで及びます。

ダムに沈む前に、伊良原についてはかなり詳しく調査書にまとめられていたそうです。

私はその資料を読み込み、ダムに沈むことになった神社の御祭神の名前を調べていきました。

すると、このあたりではあまり見かけていなかった「句句廼馳神(くくのちのかみ)」という名の御祭神を見つけました。

数は少ないようですが、現在も御祭神として祀られている神社もあるようです。

「日本書紀」にみえる神。 伊奘諾尊(いざなぎのみこと)と伊奘冉尊(いざなみのみこと)から生まれた。 「くく」は茎,「ち」は精霊の意味で,木の守護神とされる。 「古事記」には久久能智神(くくのちのかみ)とある。

コトバンクから引用

句句廼馳神は、イザナギとイザナミから生まれた「木の守護神」とされています。

この神の存在が、天照大神の謎、そして様々なキーワードにつながっていくとは、この時はまだ思いもしませんでした。

おわりに

天照大神の性別という、一見すると奇妙に思える謎。

その謎から修験僧・円空の信仰、歴史の改変、そして古代から続く「木の神」の存在へと広がっていきました。

「木の神」句句廼馳神の存在が、後に様々な存在_例えば謎多き神スサノオ、そして不老不死を求めて日本に渡来したとされる伝説の人物徐福とどのように繋がっていくのかは、また別の記事でお伝えしています。

追記:句句廼馳と「木」が示した徐福と五十猛を結ぶルーツ

この記事を読んでいる方におすすめの記事

男神と女神、一対の謎とは?↓

天照大神の荒魂・謎の女神「瀬織津姫」とは↓

木と海をつないだ「石」の存在とは?↓