観光客気分でかつて見慣れた小倉城周辺の景色を眺める

先月、仕事のため移住先の豊前市から、移住元の北九州市に行ってきました。

特急なら約30分、近いものです。

移住前は見慣れた景色でしたが、久しぶりに見ると新鮮です。

大きなビルに挟まれる形で見える小倉城。

お目当ての八坂神社は小倉城の中にあります。

小倉城に向かって歩きます。

右側はリバーウォーク北九州という商業施設です。

小倉城の屋根は明るいブルーグリーンのシャチホコ。

お掘に沿って歩いて商業施設側へ向かうと鳥居が見えてきます。

平日ですが人が多いのは海外からの観光客のようでした。

八坂神社の中へ

大きな八坂神社の鳥居。

宇佐神宮のほうが大きいかな?

神社の敷地外に石仏や稲荷神社の鳥居

鳥居に向かって右側には石仏が並びます。

神仏習合の名残なのかもしれません。

赤い鳥居が並びます。

「正一位 高倉稲荷大明神」と鳥居の扁額書かれています。

「大明神」は仏教寄りの神の呼び名なので、やはりお寺関連のものがこちらに置かれているのかも。

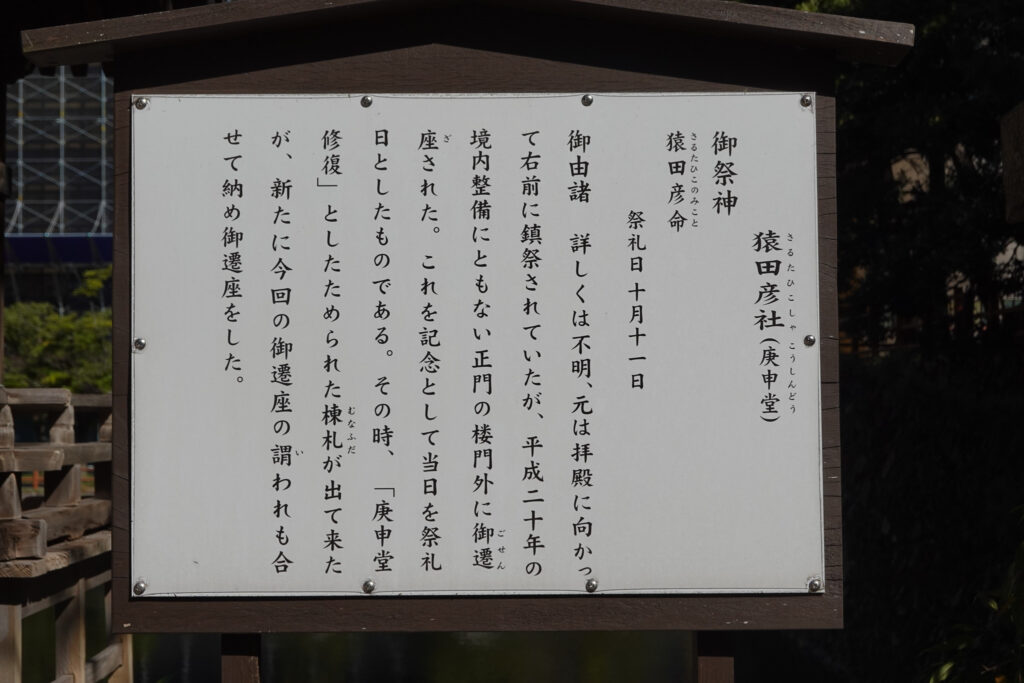

八坂神社の入口手前には猿田彦社(庚申堂)

八坂神社の入口を目指して歩くと、門の手前に小さな社がありました。

猿田彦社です。庚申堂は仏教関連のお堂です。

猿田彦社(庚申堂)

御祭神

猿田彦命

祭礼日 十月十一日

御由緒

詳しくは不明、元は拝殿に向かって右前に鎮祭されていたが、平成二十年の境内整備にともない正門の楼門外に御遷座された。これを記念として当日を祭礼日としたものである。その時、「庚申堂修復」としたためられた棟札が出て来た

が、新たに今回の御遷座の謂われも合せて納め御遷座をした。

看板から引用

八坂神社の境内へ

ぐるりとお掘に囲まれた小倉城エリア。

私は鳥居側から八坂神社に入っていきましたが、リバーウォーク側から入ると

門楼というのでしょうか、木でできた門からも入っていくことができます。

楼門から入っても、鳥居側から入ってもこちらの八坂神社拝殿に行き着きます。

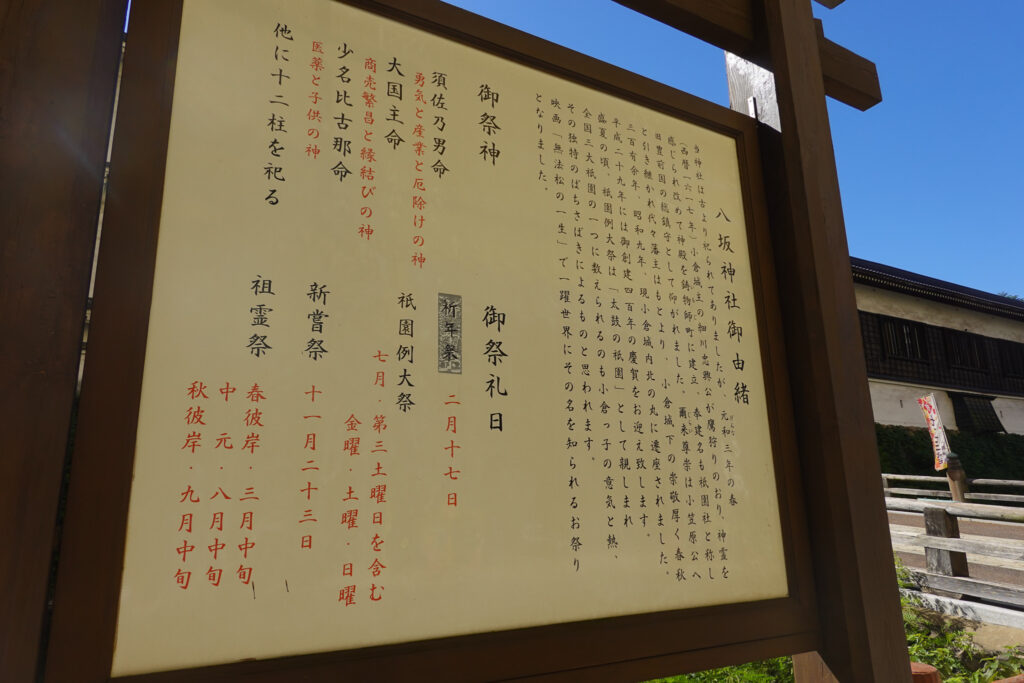

八坂神社御由緒

当神社は古より祀られ(西暦一六一七年) てありましたが、元和三年の春

(西暦一六一七年)小倉城主の細川忠興公が鷹狩りのおり、神霊を感じられ改めて神殿を鋳物師町に建立、奉建名も祇園社と称し旧豊前国の総鎮守として仰がれました。爾来尊崇は小笠原公へと引き継かれ代々藩主はもとより、小倉城下の尊敬厚く春秋三百有余年、昭和九年、現小倉城内北の丸に鎮座されました。

平成二十九年には御創建四百年の慶賀をお迎え致します。

盛夏の頃、祇園例大祭は「太鼓の祇園」として親しまれ全国三大祇園の一つに数えられるものも小倉っ子の息と熱、その独特のばちさばきによるものと思われます。

映画「無法松の一生」で一躍世界にその名を知られるお祭りとなりました。

御祭神

須佐乃男命

勇気と産業と厄除けの神大国主命

商売繁昌と縁結びの神少名比古那命

医薬と子供の神

他に十二柱を祀る

御祭礼日

析年祭 二月十七日

祗園例大祭

七月 第三土曜日を含む 金曜 土曜 日曜

新嘗祭 十一月二十三日

祖霊祭

春彼岸・三月中旬

中元・八月中旬

秋彼岸・九月中旬

「小倉城主の細川忠興公が鷹狩りのおり、神霊を感じられ改めて神殿を鋳物師町に建立」と書かれているとおり、この八坂神社は元は鋳物師町に建てられていたそうです。

Webサイト「小倉城ものがたり」を読んでみると、更に詳しく説明がありました。

「忠興が小倉城の西側にある愛宕山(現小倉北区菜園場)へ鷹狩に出た際に、山の頂上に小さな石の祠(ほこら)があることに気づきました。

忠興が中のご神体(しんたい・まつられている神様)を見るために扉をこじ開けようとしたとき、中から飛び出した一羽の鷹が忠興の目を蹴り、忠興は失明同然となりました。(祠から飛び出した蜂が忠興を刺したとの説もあります)」

祠を立派な神社に建て替えた後すぐに忠興公の目は回復し、祠の神について調べたところ、忠興公が生まれた京都の祇園社と同じ御祭神(スサノオ)が祀られていることが分かり、改めて城下(現・小倉北区鋳物師町)に大きな神社を建てたそうです。

南殿には愛宕山の祇園社を移し、三本松(現旦過市場周辺)の祇園社を北殿とする、大変大きな神社であり、かつ二つの祇園社が祀られるという珍しい形式だったとも。

境内の端には沢山の摂社

神社に行くとつい私が見てしまうのは、小さな摂社です。

八坂神社拝殿よりサイドから奥に行くと摂社がありました。

八坂神社内の摂社の数が想像していたよりも多かったので驚きました。

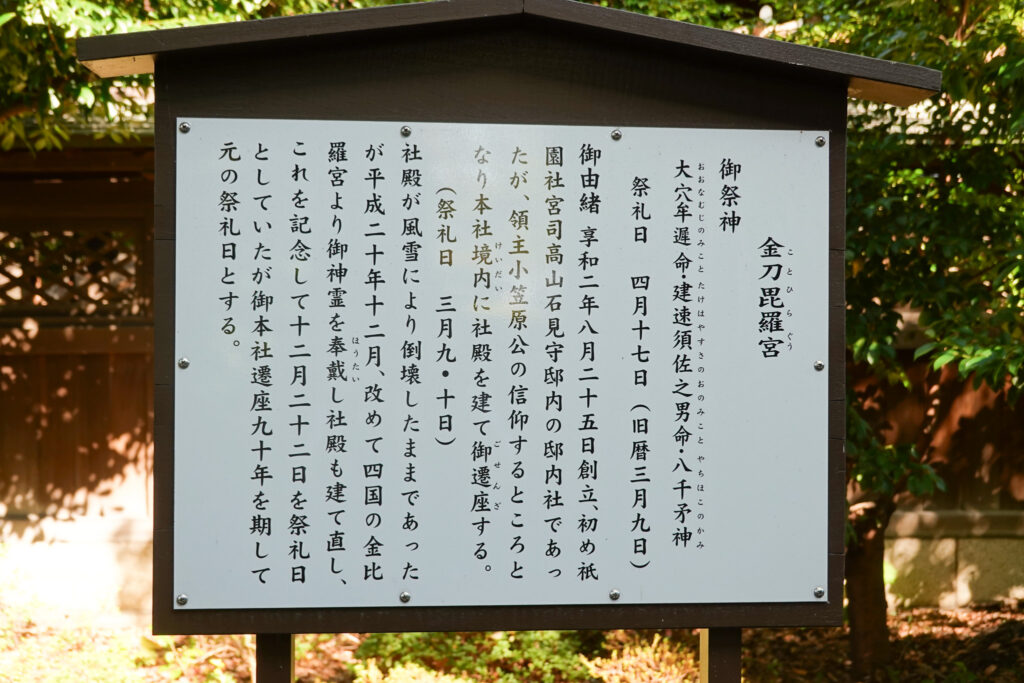

金刀毘羅宮と春日社

「金毘羅宮」と刻まれた鳥居の向こうには小さな社がありました。

右から「金刀毘羅宮」「春日社」です。

御祭神

金刀毘羅宮

大穴牟遲命·建速須佐之男命·八千矛神

祭礼日 四月十七日(旧曆三月九日)

御由緒 享和二年八月二十五日創立、初め祇園社宮司高山石見守邸内の邸内社であったが領主小笠原公の信仰するところとなり本社境内に社殿を建て御遷座する。

(祭礼日 三月九・十日)

社殿が風雪により倒壊したままであったが平成二十年十二月、改めて四国の金比羅宮より御神霊を奉戴し社殿も建て直し、これを記念して十二月二十二日を祭礼日としていたが御本社遷座九十年を期して元の祭礼日とする。

看板から引用

御祭神は「大穴牟遲命」、こちらは「大物主神」の別名で、金刀毘羅宮の主祭神として知られています。

しかし建速須佐之男命と八千矛神は?

四国の金毘羅宮が香川県の「こんぴらさま」だとすれば、御祭神は「大物主」と「崇徳天皇」のようですが…。

次は左の春日社について見てみましょう。

御祭神

春日社

天児屋根命・春日淡路延次

祭礼日 八月二十六日(旧暦七月二十三日)

御由緒 寛政二年二月二十三日創建

淡路道次(後に延次)の霊社也。春日淡路濃国より従属し小笠原無二の臣であったが、元和六年頃播磨国明石城にて、領主忠真公に諫言するに及び公の怒りをかい成敗される。その後小笠原公小倉に移封される。小笠原小倉藩四代藩主の頃これを憐れみて、社を建て天児屋命と合わせ神霊として祀る。

(祭礼日七月二十三日)

風雪により倒壊したままであったのを平成二十年十二月、奈良県春日大社に詣でて、天児屋根命の御神霊を奉戴し社殿を建て直し御遷座し、春日淡路延次の神霊をも合祀した。これを記念して十二月二十二日を祭礼日としていたが、御本社遷座九十年を期して元の祭礼日とする。

忠臣が殿様を諌めたら、怒りをかって成敗され、その霊を後年神霊として祀ったことが書かれています。

祟りを鎮めるために祀られた菅原道真も、元は人(ひと)。

大分県の中津城で黒田氏に謀殺された宇都宮鎮房も神霊として家臣と共に中津城内に祀られています。

神楽殿

摂社ではありませんが神楽殿。

移住した豊前市には見慣れた神楽殿ですが、移住前に住んでいた北九州市八幡西区ではほぼ見かけなかった気がします。

そういえばこちら、豊前の神楽保存団体「中村神楽」が奉納したと聞いています。

北九州エリアでもかつて神楽は行われていたものの、近年は神楽舞をしている団体がほとんどないのだとも。

水之御祖社

御祭神

水之御祖社

御井神・鳴雷神・水速比女神

祭礼日 十月二十一日

御由緒

神社、社務所の奥の床下に古井戸があり、その底に祀られていた御井神また出雲の大原郡に聳える八雲山より

鳴雷神を、ま向の高千穂峡の觸神社の近くの天の真名井より水速比女神の御神霊を奉戴し、合わせて水之御祖社として建立する。これを記念して祭礼日とする。またこれより後、古井戸はしかるべき埋設された。

井戸と雷と水の神様が祀られているようです。

高千穂にも「天の真名井」があるんですね。

福岡県宗像市の大島や、大分県日出市にも確か「天の真名井」があったと思います。

なぜその地名が点在するのか、素朴な疑問です。

高倉稲荷神社

境内の外側にあった「稲荷大明神」と同じ「高倉」とつく稲荷神社です。

由緒書きは木に文字が刻まれていますが、大変読みにくいですね。

分かりやすい箇所だけ以下に書いておきます。

三本松高倉稲荷神社

御祭神

宇迦之御魂神

豊受大神

又は保食神と申上げ五穀豊穣、商売繁昌、家内安全、火難除永禄四年の創建(西暦一五六一年)

天平年 大友宗麟のため兵火にあい社殿を焼失

猿田彦大神と石仏

猿田彦大神と石仏が並ぶ場所もありました。

このあたりはとても静かで人もほとんどいません。

普段よく行く豊前エリアの神社もこんな空気感です。

北九州市の市街地の真ん中にこんなところがあるなんて知りませんでした。

こちらは結構大きめの像です。色といい顔といい、あまりほかではお目にかかったことがありませんが、説明書きは特になし。

存在感大なのに。

恵比須神社

そして石仏の更に奥へ進むと小さな赤い社がありました。

眉毛?が個性的な狛犬。

ピントを外してしまいましたが、対の狛犬。

白飛びしちゃって読めませんが、恵比須神社です。

天津日子根命

多紀理比売命・市寸嶋比売命・多岐津比売命

祭礼日えびす だいこく行列 一月九日 午後

宵ゑびす一月九日 午後

八坂神社十日ゑびす祭一月十日午前七時

御由諸

社記によると八坂神社御創建の前に岩松萬作なる者、この土地を所有した時に恵比須社を御勧請する。後、本社御創建の際末社となり、宇迦之御魂神・大穴牟遲神少名毘古那神を勧請する。その後、天之忍穂耳命より多岐都比売命までの 八柱を同年九月に細川氏請。 菅原神は文政三年二月小笠原氏勧請とある。また別の伝記によれば後に本社に合祀したともある。

現在のこの社は昭和の初め小倉商工会が小倉商工会議所となった時に、商業の守り神として島根県の美保の関にあるえびす大神を勧請して当時の小倉商工会議所に祀った。大東亜戦争の戦局の悪化に罹災を恐れ、昭和十七年十二月、八坂神社の境内にご遷座され現在に到っている。また、平成十九年十二月七日当社宮司はその社が朽ち果て崩壊したままであることを憂い、島根県美保神社より新たに御神霊を奉戴、社殿も作り直して遷座祭を斎行し、従来通り一月十日を八坂神社十日ゑびす祭として引き続き維持し斎行している。看板より引用

この八坂神社ができる前に土地の所有者が恵比須社をご勧請したと書かれていますが、どこからのご勧請かは書いていませんね。

ただしその後、昭和に島根県美保神社から「えびす大神」を勧請しています。

同じ島根県美保神社からの勧請だったかは、この文章からは判断できません。

おわりに

摂社をひとつひとつ巡ってみると、結構な時間がかかりました。

市街地であっても、神社はやはり緑が多くて気持ちよい場所です。

この日はいつものミラーレス一眼ではなく、コンパクトデジタルカメラRX100M7がお供でした。

小倉城 八坂神社の場所

〒803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内2−2