もうだいぶ前になりますが、今年の9月に佐賀県嬉野市に行ってきました。

この時はあまり史跡に寄れなかったけど一箇所だけ。

嬉野市街地の「豊玉姫神社」を訪ねてみました。

日本神話に登場する美しい海神の娘であり、山幸彦(彦火火出見尊)の妻、それに「浦島太郎」の乙姫のモデルとされています。

豊玉姫神社へ

この日はカメラを持たずに出かけたので、全てスマホ(+Lightroom)で撮影しました。

神社内に駐車スペースはありましたが、数が少ないので、公衆浴場シーボルトの湯の駐車場を使うとよいと、宿泊したホテルで教えてもらいました。

豊玉姫神社とは

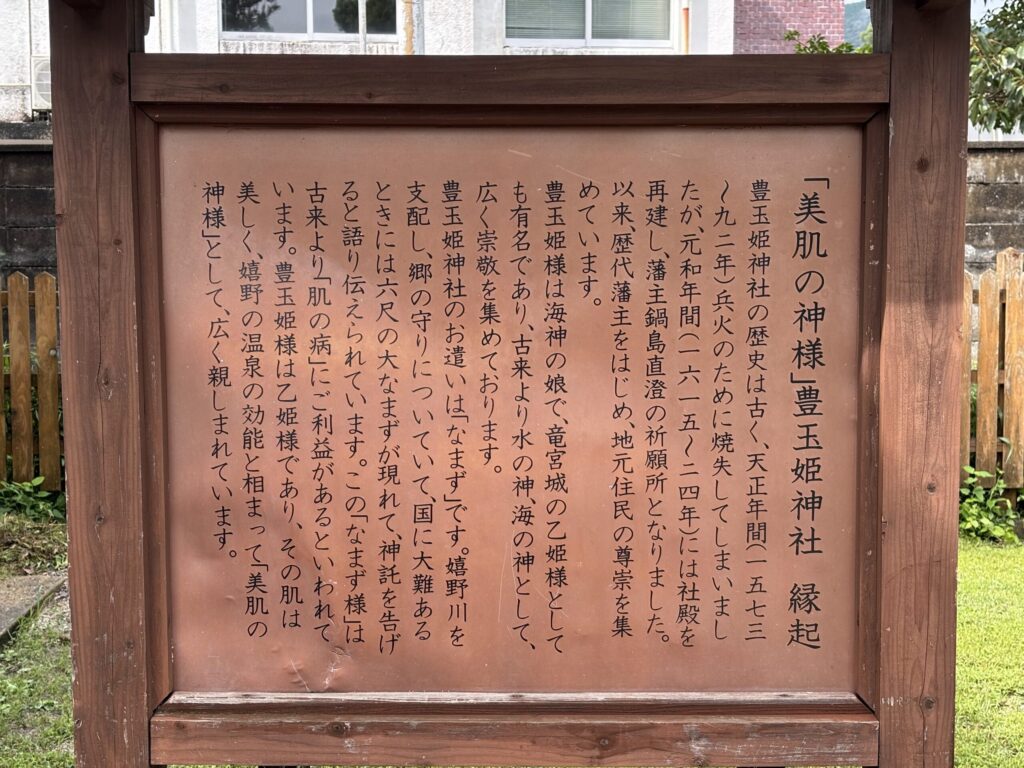

「美肌の神様」豊玉姫神社 縁起

豊玉姫神社の歴史は古く、天正年間(一五七三 ~九二年) 兵火のために焼失してしまいましたが、元和年間(一六一五~二四年)には社殿を建し、藩主鍋島直澄の祈願所となりました。 以来、歴代藩主をはじめ、地元住民の尊崇を集めています。

豊玉姫様は海神の娘で、竜宮城の乙姫様としても有名であり、古来より水の神、海の神として、 広く崇敬を集めております。

豊玉姫神社のお遣いは「なまず」です。嬉野川を支配し、郷の守りについていて、国に大難あるときには六尺の大なまずが現れて、神託を告げると語り伝えられています。この「なまず様」は 古来より「肌の病」にご利益があるといわれて います。豊玉姫様は乙姫様であり、その肌は美しく、嬉野の温泉の効能と相まって「美肌の神様」として、広く親しまれています

豊玉姫神社 看板より引用

この豊玉姫神社の歴史は古いようですが、「天正年間に兵火のために焼失」ということは、その時に歴史が分かるようなものは焼け失ってしまったということでしょうか。

今まで巡っていた北部九州エリアでは大友宗麟の焼き討ちによって、多くの寺社仏閣が焼かれたと聞きます。

あぁ勿体ない。

豊玉姫の使いのなまず

豊玉姫の使いがナマズというだけあって、境内にはナマズの石像や絵が目につきました。

豊玉姫神社 大神のお遣い

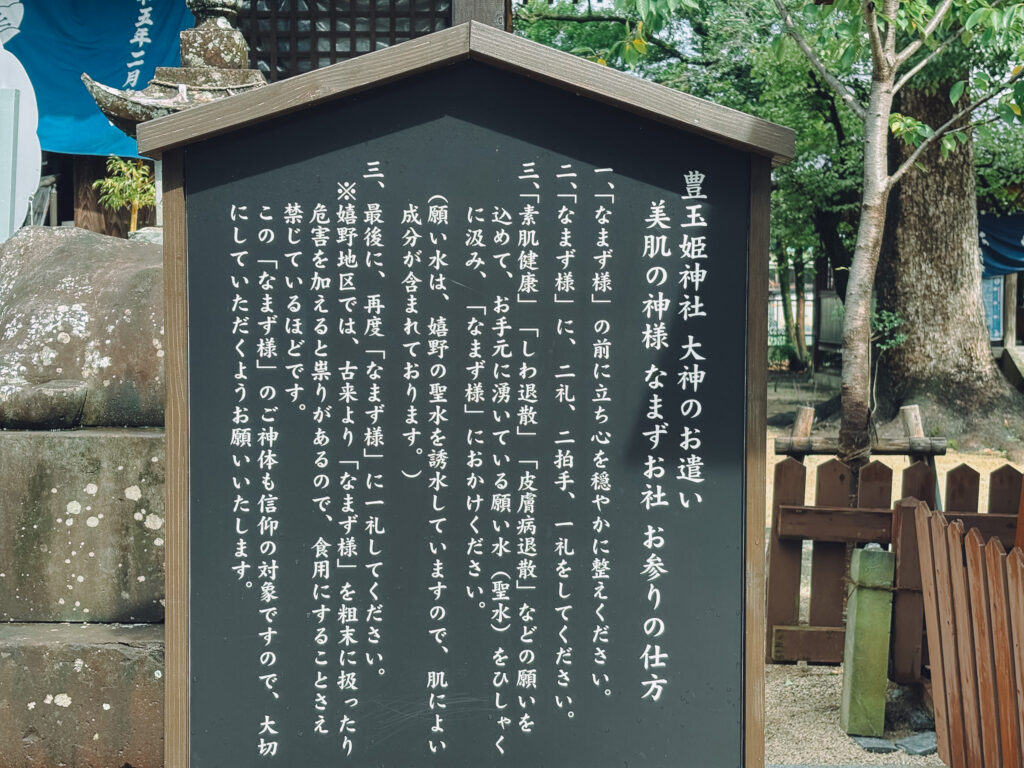

美肌の神様 なまずお社 お参りの仕方

一、「なまず様」の前に立ち心を穏やかに整えください。二、「なまず様」に、二礼二拍手一礼をしてください。

三、「素肌健康」「しわ退散」「皮膚病退散」などの願いを込めて、お手元に湧いている願い水(聖水)をひしゃくに汲み、「なまず様」におかけください。

(願い水は、嬉野の聖水を誘水していますので、肌によい成分が含まれております。)

三、最後に、再度「なまず様」に一礼してください。

※嬉野地区では、古来より「なまず様」を粗末に扱ったり危害を加えると祟りがあるので、食用にすることさえ禁じているほどです。

この「なまず様」のご神体も信仰の対象ですので、大切にしていただくようお願いいたします。

看板より引用

なまず様へのお参りの作法が面白いです。

こちらに湧いている願い水をひしゃくですくって、なまざ様に願いを込めておかけするそうです。

嬉野地区ではナマズを食用にすることを禁じているとも。

それだけナマズ、そして御祭神が大切にされてきたということですね。

豊玉神社の中には八坂神社もありました

右奥が豊玉姫本殿、左手前が八坂神社です。

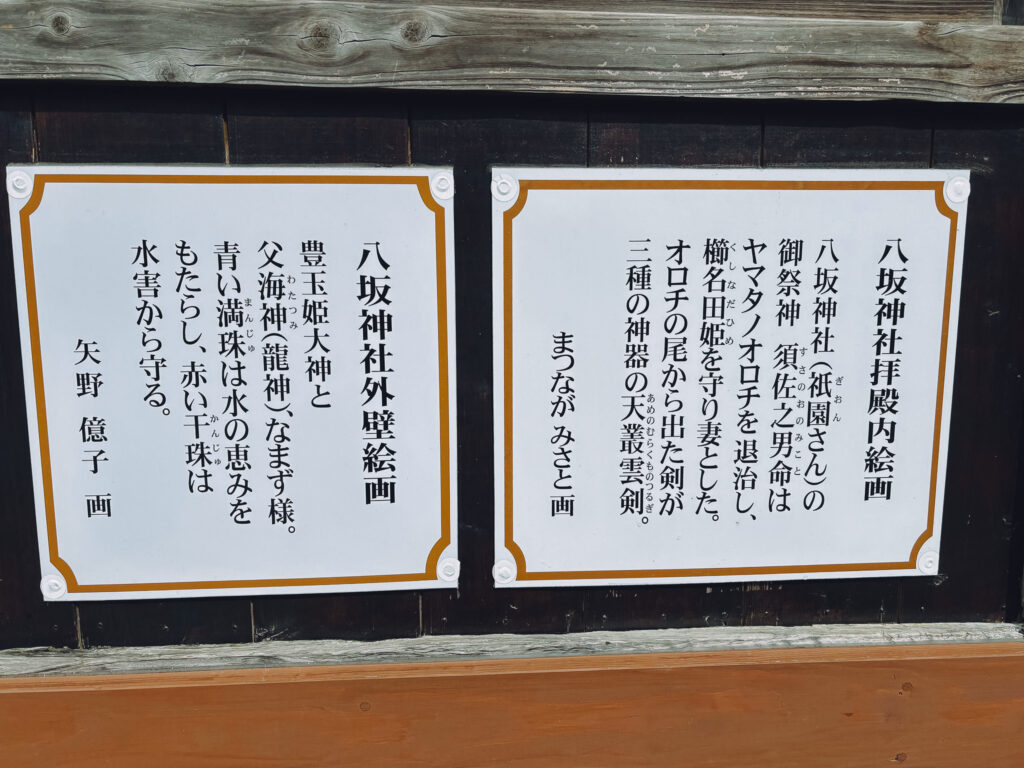

八坂神社拝殿内絵画

八坂神社 (祇園さん)の御祭神 須佐之男命はヤマタノオロチを退治し、櫛名田姫を守り妻とした。

オロチの尾から出た剣が三種の神器の天叢雲剣。

まつなが みさと 画

八坂神社外壁絵画

豊玉姫大神と父海神(龍神)、なまず様。

青い満珠は水の恵みをもたらし、赤い干珠は水害から守る。

矢野 億子 画

看板から引用

父海神(わたつみ)は龍神と書かれています。

娘の豊玉姫も龍神といわれています。

以前、出羽三山の修験者の方から、「古来から水の神は、蛇、龍神とされます」と聞いたように、水の神といえば龍神で、海の神も龍神なんですね。

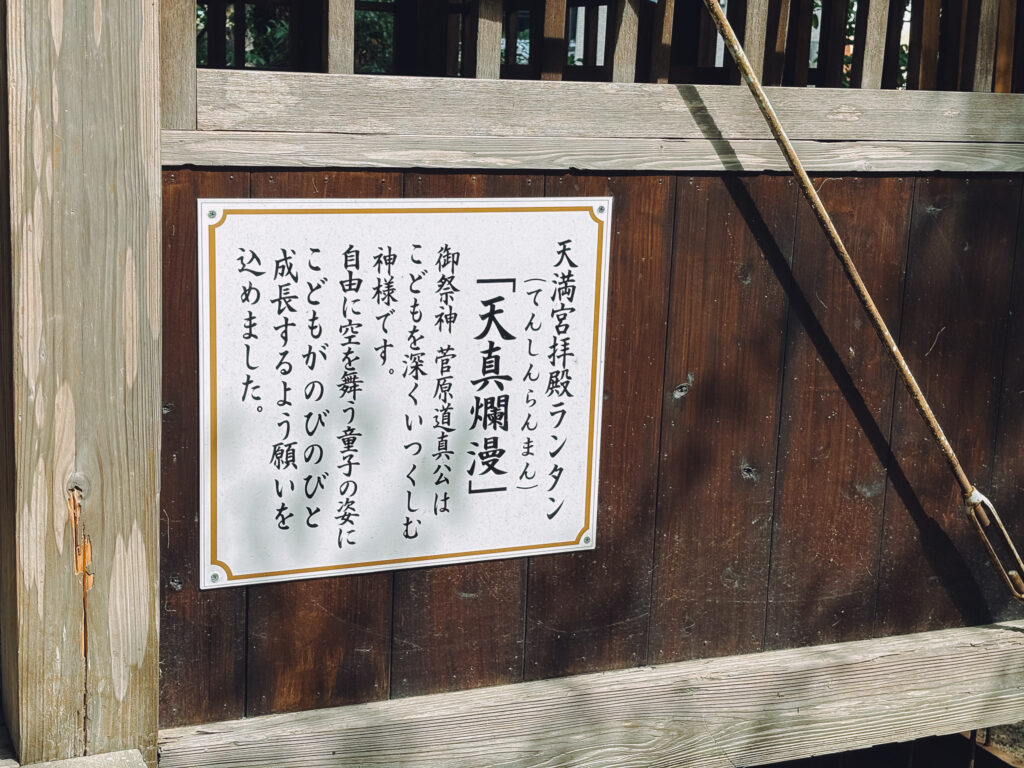

菅原道真を祀る天満宮もありました

境内には小さな社や石祠、石仏も並んでいました

豊玉姫神社の中には小さな社や石祠、石仏が並んでいました。

こちらはあまり他では見たことがありません。

二本の石柱の間にお面。

恵比寿様…でしょうか。

ちなみに恵比寿様と大黒様の見分け方を調べてみました。

大黒様と恵比寿様は、七福神として共に祀られることが多い神様ですが、主な違いは「ご利益」「持ち物」「元となった神話」のようです。

大黒様は五穀豊穣、財運、開運の神様で、打ち出の小槌と福袋を持っている姿が一般的。

一方、恵比寿様はもともと漁業、商売繁盛の神様で、釣竿と鯛を抱えている姿が特徴ということらしいです。

よくどちらだっけ?と分からなくなるので恵比寿様といえば「海」と覚えておきたいと思います。

小さな石祠が沢山並んでいます。

あまり気にしたことがないという方も多いかもしれませんが、ジッと見てみると、興味深いことが分かります。

「岩屋大権現」「豊玉姫大神」と刻まれているようです。

「権現」と書かれているなら、明治時代以前の石祠ですね。

明治時代の神仏分離令によって、それまで全国で一般的だった「権現さま」が廃止されたので。

左から「山神」?、「月讀尊」ははっきりと読めます。

これは何と読むのでしょう。見慣れない字です。

石仏も祀られています。

豊玉姫神社の神仏習合の名残なのかもしれません。

こちらは三種類の石仏が刻まれています。

鯛と竿を持っているということは、恵比寿様ですね。

円柱の上に乗っている動物の像も珍しいです。初めて見ます。

その脇を見てみると、馬の下にはこれは石灯籠の笠?

他の場所にもこのような笠がありました。

こちらは石灯籠の一部が積まれています。

実はこの状態、他のエリアでも見ることがありました。

なぜ一部だけ残されていたのか、真ん中の部分や竿の部分はどうしたのか。

石灯籠は仏教と同じく奈良時代に日本にやってきたというのに、情報があまりに乏しいので気になっています。

先程積まれていた石灯籠とは違う形の石灯籠です。

積まれていた石灯籠の笠は、くるんと端が丸まっていました。(蕨手)

左の丸い石碑も珍しい気がします。

「八天桜」を調べてみたら、同じく佐賀県武雄市の「赤穂山八天桜」がヒットしました。

何かつながりがあるのでしょうか。

右の小さな石祠には「水神」と刻まれていました。

一瞬「猿田彦大神」かと思いきや「大己貴命」の石碑。

おわりに

嬉野温泉を旅した時に立ち寄った、豊玉姫神社。

神仏習合の名残、気になる積まれた石灯籠の一部、それに隅に置かれた恵比寿様がなんだか気になる神社でした。

旅で気になったことといえばもう一つ、「嬉野家」です。

嬉野市内を車で走っている時に目にした「瑞光寺」というお寺をつくったのが「嬉野家」だったそうですが、嬉野家とは以下です。

嬉野家の先祖は、平安時代以降、杵島・藤津地方を本拠に活躍した一族です。1159(平治元)年、この地方で時の政府に対して反乱を起こした日向太郎通良の後裔であり、白石氏を称えました。

13世紀後半の蒙古襲来では、肥後の御家人竹崎季長を助けて奮戦。その様子を描いた『蒙古襲来絵詞』にも肥前国御家人白石六郎通泰の名で描かれています。この頃から宇礼志野(嬉野)氏を名乗り、藤津地方の有力豪族として成長しました。

平成21年度 武雄市図書館・歴史資料館企画展から引用

平安時代以降、杵島・藤津地方を本拠にした位置ぞ樹で、13世紀以降に「宇礼志野(嬉野)氏」を名乗ったそうです。

「嬉野」といえば神功皇后のいわれが有名ですが、名前に掲げている一族がいたのですね。

豊玉姫神社で撮影した動画

豊玉姫神社の場所

〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2231−2